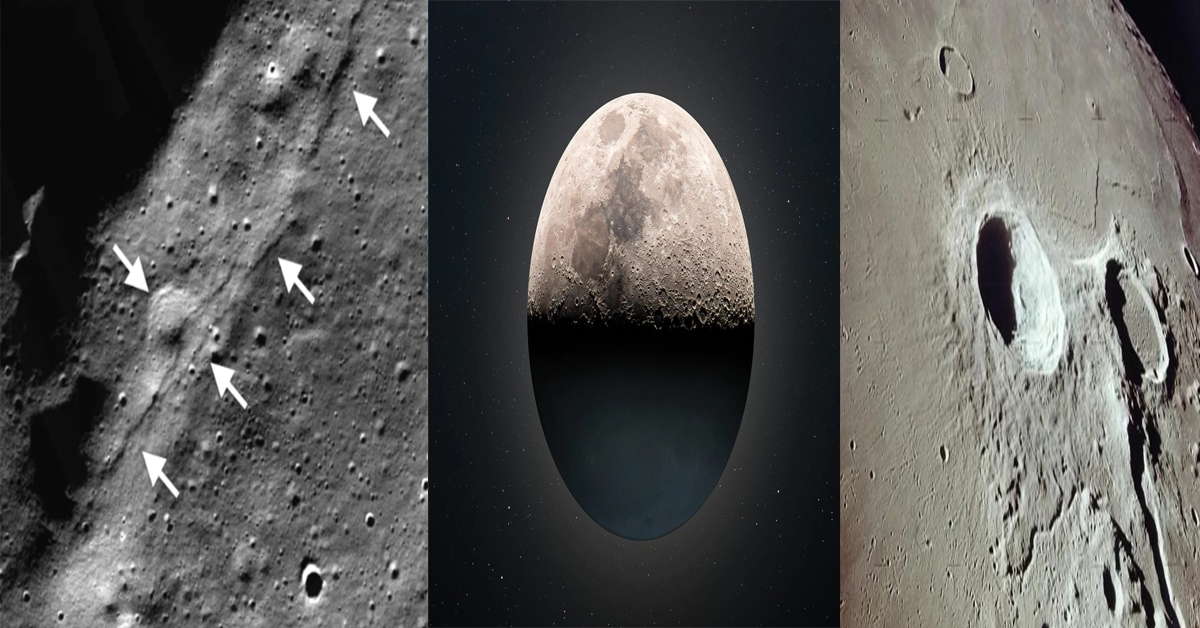

নিস্তব্ধ রাতে চাঁদের (Moon) তলে দুলে ওঠে ধরণী, শূন্যে লুকিয়ে থাকে কাঁপনের গোপন বাণী! না আছে প্রাণবায়ু, না জলধারা, তবুও কাঁপে মন, ওই রহস্যময় কাঁপনই চন্দ্র ভূকম্পনের লক্ষণ! চাঁদের বুকে কাঁপন ধরে, বিজ্ঞান খোঁজে উত্তর— নীরব সেই কাঁপন ধরা দেয় আধুনিক যন্ত্রে, নিবিড় গবেষণায় মিলেছে তার সদুত্তর। নাসার অ্যাপোলো অভিযানে স্থাপন করা সিসমোমিটার এই চন্দ্রকম্প শনাক্ত করেছে। চাঁদের বুকে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পকেই বলা হয় ‘চন্দ্রকম্প’ বা মুনকোয়াকস। এগুলি পৃথিবীর আর্থকোয়াক বা ভূমিকম্পের মতো হলেও প্রক্রিয়া ভিন্ন। চন্দ্রের অভ্যন্তরে তাপীয় প্রসারণ, উল্কা-আঘাত বা জোয়ার-ভাটার টানে এই কম্পন সৃষ্টি হয়। অ্যাপোলো অভিযানে স্থাপিত সিসমোমিটার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, চন্দ্রকম্প তুলনায় ধীর, দীর্ঘস্থায়ী ও কম্পনপ্রবণ, যা চাঁদের (Moon) ভূতাত্ত্বিক সক্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়।

মুনকোয়াক মিস্ট্রি

নাসার বিজ্ঞানীদের ঐতিহাসিক হিউম্যান স্পেসফ্লাইট অভিযান অ্যাপোলো। সেদিন ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই, ‘অ্যাপোলো ১১’ মহাকাশ-অভিযানে অ্যাপোলো লুনার মডিউল-সহ নভশ্চর নীল আর্মস্ট্রং এবং বাজ অলড্রিন চাঁদের মাটিতে সফল অবতরণ করেছিলেন। স্বপ্নপূরণ হয়েছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ জন এফ কেনেডির। এরপর অ্যাপোলো ১২, ১৪, ১৫, ১৬ এবং সবশেষে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে ‘লুনার সিসমিক প্রোফাইলিং এক্সপেরিমেন্ট’ অভিযানের আওতায় ‘অ্যাপোলো ১৭’— এই ছয় অভিযানে মোট ১২ জন বিজ্ঞানী চাঁদের বুকে হেঁটেছিলেন। ১৯৬৯ সাল থেকে শুরু করে অ্যাপোলো মিশনের আওতায় চাঁদের বুকে ভূকম্পনের খবরদারির জন্য ছ’জায়গায় সিসমোগ্রাফ বসানো হয়; যার সঙ্গে যুক্ত ছিল দু’রকম সিসমোমিটার। একটি সিসমোমিটার যেকোনও প্রকার ভূকম্পন তরঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী ত্রিমাত্রিক গতিবিধি রেকর্ড করে এবং অন্য মিটারটি আরও দ্রুত কম্পনগুলোর তথ্য সংরক্ষণ করে। নাসা তথা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে চাঁদের বুকে ভূমিকম্পের তথ্য এরাই তুলে ধরেছে। অ্যাপোলো ১৭-র অভিযানেও চাঁদে চারটি জিওফোন ইন্সট্রুমেন্ট বর্গাকারে রেখে আসা হয়েছিল যেগুলো চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর যেকোনও প্রকার কম্পন শনাক্ত করতে সক্ষম। ১৯৬৯–’৭৭ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত ডেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে চাঁদের বুকে ভূমিকম্পের উপস্থিতি, তীব্রতা, তাদের সংখ্যা ও প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা জন্মায়। প্রাপ্ত সিসমিক ডেটাগুলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্প্রতি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জার্নাল অব জিওফিজিক্যাল রিসার্চ : প্ল্যানেট্স-এ প্রকাশিত হয়েছে। ওইসব তথ্যের ভিত্তিতে খুঁজে দেখা হচ্ছে চন্দ্র ভূকম্পনের প্রকৃতি ও তার নানা প্রকারের উপস্থিতি।

আরও পড়ুন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স! বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে বার্তা অভিষেকের

মুনকোয়াক পরিচয়

সেদিনের চাঁদের (Moon) বুকে বসানো সেই যন্ত্রগুলো ১৯৭৭ সালের পর আর কোনও রকম ভূকম্পনীয় ঘটনা রেকর্ড করেনি। তবে বিজ্ঞানীরা অভিযান চলাকালীন সংগৃহীত তথ্য নিরীক্ষার পর যা উদ্ধার করেছেন তা সত্যিই আশ্চর্যের! জানা গেছে, অপারেশন চলাকালীন বছরগুলোতে প্রতিবছর ছোট-বড় প্রায় ৬০০-৩০০০টি মুনকোয়াক্স শনাক্ত করা হয়েছে, যদিও অধিকাংশ সিসমিক ইভেন্টই তুলনামূলকভাবে ছোট। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ, তার মধ্যে নানা স্থানে ঘটে-যাওয়া নানা ধরনের কম্পনের প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পূর্ণ আলাদা। আজ থেকে প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে মহাশূন্যে কোনও এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে গ্রহাণু ও ধুমকেতুর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চাঁদ সৃষ্টি হয়। ওই প্রচণ্ড বিস্ফোটন এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণের জন্য চাঁদে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা কমতে থাকে ফলে চাঁদের কোর অঞ্চল শীতল হয়ে যায়; তাপমাত্রা এইরকম কমার ফলে চাঁদের বহির্ভাগ সংকুচিত হয় এবং চন্দ্রপৃষ্ঠ খুব সহজেই ভেঙে যায়। স্বাভাবিকভাবেই ক্রাস্ট অঞ্চলের কিছু অংশ ভেঙে গিয়ে খাঁজের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো একে অপরের উপর উঠে যায়। সৃষ্টি হয় শ্যালো মুনকোয়াকের— এই ঘটনা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ভিতরের দিকে ১২৫ মাইলের মধ্যে ঘটে। চন্দ্র-ভূকম্পনের এই প্রকার ঘটনাই বেশি ঘটে।

আবার পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০০-৭৫০ মাইল চাঁদের গভীরে ঘটে যাওয়া সিসমিক ইভেন্টকে বলে ডিপ মুনকোয়াক। চাঁদ নিয়মিতভাবে একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, তাই প্রকৃতির নিয়মে একবার চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছে আসে, একবার দূরে সরে যায়। স্বভাবতই পৃথিবীর অভিকর্ষজ টানের ফলে চাঁদের একবার সংকোচন হয় একবার প্রসারণ হয়, একে চাঁদের উপর পৃথিবীর জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব বলে, এর দরুন চাঁদের ক্রাস্টে ভাঙন ধরে। দেখা দেয় ডিপ মুনকোয়াক। আবার এইরকম ডিপ এবং শ্যালো মুনকোয়াকের বাইরে মহাশূন্যে কোনওপ্রকার ধূমকেতু কিংবা গ্রহাণু বা অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুর সংঘর্ষের ফলেও দেখা যায় চন্দ্র ভূকম্পন; যাকে মেটিওরাইট মুনকোয়াক বলা হয়। এছাড়াও চাঁদের ৩০ দিনের দিবারাত্রির চক্রের প্রভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার ব্যাপক হেরফের ঘটে। কখনও দিনের বেলায় চাঁদের তাপমাত্রা দাঁড়ায় প্রায় ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আবার রাতের বেলা মাইনাস ১৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠান্ডা-গরমের এই লড়াইয়ে পৃষ্ঠের উপর পাথরের সংকোচন প্রসারণের ফলে হয়ে থাকে থারমাল মুনকোয়াক।

ভবিষ্যতের আলোচনা

পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া আর্থকোয়াক নিয়ে বিজ্ঞানীদের স্পষ্ট ধারণা থাকলেও মুনকোয়াকের বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে আজও চলছে জোর কসরত। অ্যাপোলো অভিযানের প্রায় অর্ধশতাব্দী পর বিজ্ঞানীদের একটি নতুন বিশ্লেষণ সামনে এসেছে, সেখানে দেখা গেছে আগের তথ্য অনুযায়ী শনাক্ত করা হয়েছে এমন মুনকোয়াকের সংখ্যা ১৩,০০০ ছাড়িয়ে ২২,০০০-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সত্যিই আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের মতো মুনকোয়াক অতটা তীব্র এবং ভয়ঙ্কর নয়। জ্যোতির্বিদরা চন্দ্র-ভূকম্পনের তীব্রতা মাপার জন্য আমেরিকার ভূকম্পন বিজ্ঞানী চার্লস ফ্রান্সিস রিখটার ও তাঁর সহকর্মী বেনো গুটেনবার্গের ১৯৩৫ সালে আবিষ্কৃত রিখটার স্কেল এবং ষাটের দশকে আবিষ্কৃত বডি-ওয়েভ ম্যাগনিচুড স্কেল উভয়ই ব্যবহার করেন। সাধারণত শ্যালো মুনকোয়াকগুলোই বেশি তীব্র হয়, অনেক সময় রিখটার স্কেলের শুরুতেই তীব্রতা থাকে ৫.৫, আবার সেগুলো কখনও কখনও ১০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা অবধি স্থায়ী হয়।

একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে মুনকোয়াক চাঁদের পরিকাঠামোর জন্য একটি মারাত্মক বিপজ্জনক দুর্যোগ! তাই এ-বিষয়ে গভীর নিরীক্ষার প্রয়োজন। বিজ্ঞানীদের ধারণা, চাঁদের ভৌগোলিক পরিবেশ, পরিকাঠামোগত স্থিতিশীলতা, ল্যান্ড স্লাইড, আভ্যন্তরীণ গঠন, ভবিষ্যৎ চন্দ্র-অভিযানের জন্য উপযুক্ত আউটপোস্টের খোঁজ— ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে সাহায্য করবে মুনকোয়াক। বৈজ্ঞানিক হিসেবে, গত কয়েকশো মিলিয়ন বছরের মধ্যে সংকুচিত হয়ে চাঁদের ব্যাস প্রায় ৫০ মিটার ছোট হয়ে গেছে। এই ঘটনা বিজ্ঞানীদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে, তাই চন্দ্র-ভূকম্পনের উপর গভীর পড়াশোনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।