দৈবাদেশপ্রাপ্ত মানুষ

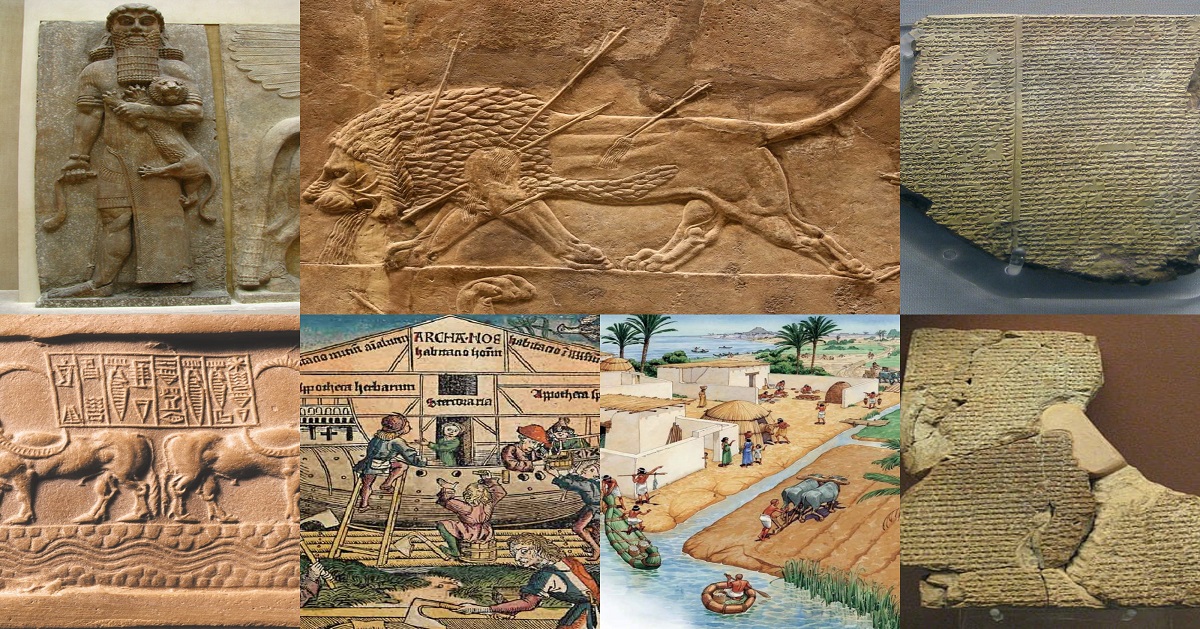

সৃষ্টিকে টলিয়ে দিয়েছিল মহাপ্লাবন৷ প্রলয়পয়োধি জলে ডুবে গিয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত কিছু। সেই প্রলয়ের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করেছিলেন এক পুরুষ। মহাপ্লাবনের বর্ণনায় তিনিই প্রধান চরিত্র৷ নোয়া বা নূহ্ নামের সেই মসিহাকে আব্রাহামিক ধর্মগুলি, যেমন ইহুদি, খ্রিস্ট এবং ইসলাম একজন নবি বা দৈবাদেশপ্রাপ্ত মানুষ হিসাবেই মনে করে। মহাপ্রলয়ের পূর্বে ঈশ্বরের আদেশেই নোয়া এক সুবিশাল নৌকা তৈরি করেছিলেন। ওই নৌকায় যাবতীয় প্রাণীর একটি করে যুগলকে তিনি স্থান দেন এবং সপরিবার সেই নৌকাতেই ঠাঁই নেন। বাইবেলের ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’-এর ‘জেনেসিস’ পর্বে এই জনপ্রিয় কাহিনির উল্লেখ রয়েছে।

আরও পড়ুন-বিজেপি ও বুলডোজার সমার্থক

আত্রা-হাসিস মহাকাব্য

চমকপ্রদ ব্যাপার হল, বাইবেলের নোয়ার গল্পের অনুরূপ একটি মহাপ্লাবনের গল্প পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৮ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত মেসোপটেমিয়ার আত্রা-হাসিস মহাকাব্যে। এতে বলা হয়েছে বন্যা ও মানব সৃষ্টির গল্প। মূলত আক্কাদীয় ভাষায় লেখা এই মহাকাব্য বিভিন্ন সংস্করণে পাওয়া যায়। বাইবেলের কয়েক শতাব্দী আগে রচিত সংস্করণটি প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে স্বতন্ত্র এবং প্রভাবশালী পৌরাণিক কাহিনিগুলির মধ্যে একটি। মূল বিষয় হল, দেবতা যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে বন্যা এনে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, তখন আত্রা-হাসিস নামের এক ব্যক্তি তাঁর প্রজ্ঞা ও দেবতাদের নির্দেশনায় একটি নৌকা তৈরি করে নিজেকে এবং অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদকে রক্ষা করেন। এই মহাকাব্যটি শুধু একটি গল্প নয়, বরং প্রাচীন মেসোপটেমীয় সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে তৎকালীন সমাজের বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং মানুষের প্রতি দেবতাদের মনোভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম

বহু পণ্ডিত মনে করেন, বাইবেলের নোয়ার মহাপ্লাবনের গল্পটি মেসোপটেমিয়ার এই মহাকাব্য থেকে প্রভাবিত। চোখ রাখা যাক ইতিহাসের পাতায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩১০০ হতে খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৫৩৯ মধ্যে স্থায়ী হয়েছিল মেসোপটেমীয় সভ্যতা। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। সেই সময় মেসোপটেমিয়ায় অতি-উন্নত এক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। পৃথিবীর সকল সু-প্রাচীন সভ্যতার তালিকা তৈরি করলে, এই সভ্যতা শীর্ষে স্থান দখল করে নেবে। এ যেন সভ্যতার মোড়কে ঘনীভূত এক ইতিহাস, জীব-জীবনের জানা-অজানা কথা, মানব ইতিহাসের উত্থান-পতনের এক মহাকাব্য। সভ্যতার আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত এই অঞ্চল মিশরীয় সভ্যতার থেকে অনেকটাই ভিন্ন ছিল এবং বহিঃশত্রুদের থেকে খুব একটা সুরক্ষিত ছিল না।

নদীর মধ্যে অবস্থিত

বিভিন্ন কারণেই মেসোপটেমীয় সভ্যতার কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে। আজও তা নিয়ে মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনের জানার আগ্রহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। মেসোপটেমিয়া শব্দটি এসেছে মূলত গ্রিকদের কাছ থেকে। প্রাচীন গ্রিক ভাষায় ‘মেসো’ শব্দের অর্থ ছিল ‘মধ্য’ বা ‘মধ্যে’ আর ‘পটামোস’ শব্দের অর্থ ‘নদী’। মেসোপটামোস শব্দ থেকেই মূলত ‘মেসোপটেমিয়া’ শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হল ‘নদীর মধ্যে অবস্থিত’। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নামক বৃহৎ দুই নদীর মধ্যবর্তী উর্বর উপত্যকাই ছিল তৎকালীন মেসোপটেমিয়া। প্রাচীনকালে একে বলা হত ‘দ্বি-নদমধ্যা দেশ’। মেসোপটেমীয় সভ্যতার পর্যায় ছিল মোট চারটি— সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, অ্যাসিরীয় এবং ক্যালডীয়।

আরও পড়ুন-মোদি-রাজ্যে জন্মেও রক্ষে নেই, কী কাণ্ড! বাংলাদেশে পুশব্যাক

মাটি ছিল উর্বর

টাউরাস ও জাগরেস পর্বতের পাদদেশে লোকজন প্রথমে বসবাস শুরু করলেও, খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৯০০০ অব্দের দিকে তারা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ দিকে স্থানান্তরিত হয়। এই দিক কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে প্রথম জনবসতি। সেখানে ছিল না কোনও পাথর বা ধাতুর অস্তিত্ব। তবে নদীর অববাহিকায় থাকার সুবাদে মাটি ছিল অস্বাভাবিক রকমের উর্বর। তাই তৎকালীন অধিবাসীরা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাঞ্চলকে কৃষিকাজের জন্য বেছে নেয়। খ্রিস্টপূর্ব ৭-৬ সহস্রাব্দের দিকে মেসোপটেমীয়রা গরু-ছাগল-ভেড়া পালনের পাশাপাশি কৃষিকাজেও জড়িত ছিল। আশ্রয়স্থল ছিল কুঁড়েঘর। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের দিকে মেসোপটেমিয়ার অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিল কৃষিকাজ, পশুপালন ও বস্ত্রশিল্প। তখন প্রধান ফল-বৃক্ষ হিসেবে খেজুর গাছকেই গণ্য করা হত। অধিবাসীরা প্রতিবেশীদের থেকে খাদ্যশস্য, খেজুর ও পশমের বিনিময়ে সংগ্রহ করত ধাতু, কাঠ ও পাথর। এঁটেল মাটি দিয়ে বালতি, বাক্স, নল ইত্যাদি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের চাহিদা মিটিয়ে ফেলত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে কারিগরেরা প্রথমে সোনা ও তামার ব্যবহার আয়ত্ত করার পর ব্রোঞ্জের দিকে হাত বাড়ায়।

শ্রেণিসমাজের উদ্ভব

খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩,০০০ অব্দের দিকে সুমেরীয়রা পুরো মেসোপটেমিয়ায় তাদের প্রভাব বিস্তার করে নেয়। ইরিদু, নিপ্পুর, লাগাশ, উড়ুক, কিশ শহরগুলো নিয়ে তাদের রাজ্য গঠিত হলেও সেখানে ছিল না কোনও কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা। সকল শহর সমান ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তৎকালীন নগরায়ণ ও শহর ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত উড়ুক শহর। ৬,০০০ বর্গমিটার জায়গা নিয়ে বিস্তৃত উড়ুক শহর ছিল তৎকালীন মেসোপটেমিয়া তথা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর। সম্ভ্রান্ত পরিবার ও পুরোহিতরাই সিংহভাগ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তাদের সেবা করার জন্য ছিল অনেক দাস-দাসী। তাদের অন্যতম প্রিয় শখ ছিল অর্থের বিনিময়ে রৌপ্য সংগ্রহ করা। চড়া সুদের প্রচলন তখন থেকেই বিদ্যমান ছিল।

শ্রেণিসমাজের উদ্ভব ঘটার পরপরই মেসোপটেমিয়ায় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। প্রায় প্রত্যেক শহরই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র। প্রহরী, আমলা, জল্লাদ প্রভৃতি নিযুক্ত ছিল। তারা নিরীহ জনগণের ওপর অত্যাচার চালাত। নগর-রাষ্ট্রের রাজারা একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে মত্ত থাকত। যুদ্ধে জয়ী হলে বিজিত নগরী দখল করে নিত বা ধ্বংস করে দিত। আর শহরের বাসিন্দাদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে ধরে নিয়ে বানানো হত দাস।

এই সময় ব্যাবিলন খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল, নগরটির ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের সহাবস্থানে থাকা। ব্যাবিলন মূলত এর ভৌগোলিক অবস্থান ব্যবহার করে ফায়দা লুটেছিল। নদীপথে বণিকেরা যাতায়াত করার সময় ব্যাবিলনে নেমে সওদা বিনিময় করত।

মেসোপটেমিয়ার সর্বপ্রথম স্থলপথ ব্যাবিলনের উপর দিয়ে যাওয়ায়, দলে দলে কাফেলা, ভারে-ভারে পণ্যদ্রব্য চাপিয়ে যাতায়াত করত। ধীরে ধীরে ব্যাবিলন পরিণত হল মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্য নগরীতে, হয়ে দাঁড়াল একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাজধানীতে।

আরও পড়ুন-নিজস্ব আয়ের ৫০% জনস্বার্থে ব্যয়, পঞ্চায়েতকে বার্তা রাজ্যের

হাম্মুরাবি কোড

মেসোপটেমিয়ার শাসনব্যবস্থায় যে নামটি নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে, তা হল ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের সম্রাট হাম্মুরাবি। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ১৭৯২-১৭৫০ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪২ বছর ক্ষমতায় বহাল ছিলেন। ব্যাবিলনের প্রচুর ধন-সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তিনি গড়ে তোলেন বিশাল এক সৈন্যবাহিনী। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের রাজাদের মধ্যে বিদ্যমান কলহ তিনি সুকৌশলে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছিলেন। কূটবুদ্ধিতে হাম্মুরাবির ছিল জুড়ি মেলা ভার। তাঁর আমলে আইনকানুনের অনুশাসনও তৈরি করা হয়েছিল, যা ইতিহাসে ‘হাম্মুরাবি কোড’ নামে পরিচিত। এই কোডে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অন্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি বরাদ্দ ছিল। ব্যাবিলন ও তার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-সমূহের প্রত্যেক নাগরিককেই মেনে চলতে হত প্রণীত সেই নীতিমালা। এই নীতিমালাকে স্থায়ী দলিল হিসেবে রূপ দিতে তা খোদাই করা হয়েছিল পাথরে।

কীলকের মতো

লিপির আবির্ভাব হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে। লেখালিখি করতে হয়েছে মৃত্তিকা-ফলকে। লিপিকারেরা সেক্ষেত্রে এঁটেল মাটির তালের সাহায্য নিতেন। মাটির তাল থেকে যত্নসহকারে ছোট ছোট স্লেট বা মৃত্তিকা-ফলক বানানো হত। সেই মৃত্তিকা-ফলকে দৃঢ়তা আনার জন্য তা রোদে ভালমতো শুকানো হত বা পোড়ানো হত আগুনে। লিপি আবির্ভাবের একদম শুরুর দিকে মেসোপটেমিয়ায় লেখা হত ছবি এঁকে-এঁকে। তখন প্রায় হাজারখানেক সংকেতচিহ্নের প্রচলন ছিল। সূচালো কাঠি দিয়ে মাটি কেটে তার উপর লেপ্টে দেওয়া অক্ষরগুলো দেখতে ছিল গোঁজ বা কীলকের মতো। প্রতিটি অক্ষর কয়েকটি কীলকাকার সংকেতচিহ্নের সমন্বয়ে গড়ে উঠত। সেই অক্ষর প্রকাশ করত সম্পূর্ণ একটি শব্দ বা একটি শব্দাংশ। এগুলোকে কিউনিফর্ম বা কীলকলিপি বলা হয়। পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞগণ এই কীলকলিপির পাঠোদ্ধার করে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা সম্পর্কিত অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন।

আরও পড়ুন-জোকা আইআইএমে ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে চরম ধোঁয়াশা

পঞ্জিকার প্রচলন

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মেসোপটেমিয়া প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। ব্যাবিলনের পুরোহিতরা উঁচু মিনার থেকে জ্যোতির্মণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতেন। গণিতবিদরা হিসেব কষে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সঠিক সময় বলে দিতে পারতেন। সর্বপ্রথম পঞ্জিকার প্রচলন ঘটে ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়। ৩৬০ ডিগ্রি কোণ আবিষ্কার করেছিল অ্যাসিরীয়রা। আজকের যুগের পাটিগণিত সেই যুগেও বহুল প্রচলিত ছিল। খালকাটা, শস্যাগার নির্মাণ ও অন্যান্য সরকারি কাজকর্মে পাটিগণিত ও জ্যামিতির প্রভূত ব্যবহারের কথা জানা গেছে। এছাড়াও তারা বর্গমূল, ঘনমূল, ঘন-সংখ্যা, বর্গ-সংখ্যা, বিপরীত সংখ্যা, দ্বিঘাত সমীকরণ ব্যবহারের নিয়মও জানত। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যায় মেসোপটেমিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। তাদের আহরিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই গ্রিকেরা নিজ সভ্যতার উন্নয়ন-চাকা সচল রেখেছে। চাঁদ, সূর্য বা বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি নির্ণয়ে গণিতের ব্যবহার তারাই প্রথম শুরু করেছিল। এটা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বিকাশ ঘটাতে প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছিল পঞ্জিকা। চ্যাপ্টা পৃথিবীর রূপকল্প থেকে বের হয়ে তারাই প্রথম ভাবতে শুরু করে, ‘পৃথিবী গোলাকার’। আজকের যুগের রাশিচক্র বা জলঘড়ি, দুটো আবিষ্কারের কৃতিত্বও মেসোপটেমীয়দের। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম আকরিক থেকে নিষ্কাশিত ধাতু ছিল তামা। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫,০০০ অব্দের দিকে সুমেরীয়রা এই পদ্ধতির প্রচলন ঘটায়। উন্নতিসাধন করে, এর সাথে টিন মিশিয়ে তৈরি করা হয় ব্রোঞ্জ। পৃথিবীতে প্রথম চাকা আবিষ্কার করেছিল মেসোপটেমীয়রা।

যুদ্ধ সম্পর্কিত বীরগাথা

মেসোপটেমিয়া সভ্যতার প্রথম গোড়াপত্তন করেছিল সুমেরীয়রা। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সভ্যতা গড়ে ওঠায়, তারা কাদামাটির সুযোগ কাজে লাগিয়েছিল। অ্যাসিরীয় সম্রাটদের আমলে রাজপ্রাসাদ তৈরির জন্য শহরের উঁচু জায়গা বেছে নেওয়া হত। প্রাসাদের চারদিক ঘিরে বেষ্টিত থাকত দুর্গপ্রাচীর। প্রাচীর প্রবেশদ্বারের সামনে এলেই দৃষ্টিগোচর হত বিশালাকার প্রস্তর মূর্তি। মূর্তিগুলোর আকৃতিও ছিল একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। মানুষের মাথা, ষাঁড়ের দেহ ও পিঠে চাপানো বিশাল ডানা। যেন, মানুষ, ষাঁড় ও পক্ষীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি করা এক জীব! দেওয়ালের প্রস্তরফলকে স্থান পেত পাথর কেটে-কেটে তৈরি করা ছবি, যাকে বলা হত রিলিফ। রিলিফে খোদাই করা ভাস্কর্য ফুটিয়ে তুলত যুদ্ধ সম্পর্কিত বীরগাথা বা দেবদেবীর আখ্যান। সে সময়েই সম্রাটরা তাদের বীরত্বের কাহিনিও প্রস্তরফলকে দৃশ্যমান করতে চাইতেন।

সংঘবদ্ধ গণতন্ত্র

ধর্মের অত্যন্ত অনুরাগী ছিল মেসোপটেমীয়রা। ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে একই দেবদেবীর পূজা করা হয়েছে, কিন্তু তা ভিন্ন নামে। যেমন, ইশতার দেবী সুমেরীয়দের মাঝে ‘ইনানা’ নামে পরিচিত ছিলেন। তারা বিশ্বাস করত, ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবী ভিন্ন ভিন্ন জিনিস পরিচালনার দায়িত্বে। যেমন পাতালপুরীর শাসক এরেশকিগাল বা ইরকালা, শস্য ও সহানুভূতির দেবী শালা, উর্বরতার দেবী গেশতিনামা, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক কিশার প্রভৃতি। প্রাচীনকালের এই মেসোপটেমীয় সভ্যতা কীভাবে বহুকাল আগ থেকেই গণতন্ত্র, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যের রুচিশীল চিন্তা-চেতনার লালন করে আসছে, তা ভাবলে আজ অবাকই হতে হয়। তারাই প্রথম গড়ে তোলে সংঘবদ্ধ গণতন্ত্র ও আইন-প্রয়োগের যথাযথ ব্যবহার। সেইসাথে তারা পৃথিবীকে দিয়ে গেছে বিজ্ঞান ও স্থাপত্যশিল্পের রসদ।

আলোকিত ছিল মধ্যপ্রাচ্য

মহাকবি হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি মহাকাব্যের প্রায় হাজার বছর আগেই মেসোপটেমীয়রা তাদের নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিল। সাহিত্য রচনার জন্য তারা যে ভাষা ব্যবহার করত, তার নাম ছিল ‘হেমেটিক’। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন মহাকাব্য ‘গিলগামেশ’ এই ভাষাতেই রচিত। এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার উড়ুক শহরের রাজা গিলগামেশ ও তাঁর বন্ধু এনকিদুকে ঘিরে। মৃত্যুকে হারানো ও মানুষের অমরত্বের ইচ্ছা নিয়ে গড়ে উঠেছিল গিলগামেশ মহাকাব্য। মহাকাব্যের মূল গাঁথুনি স্বর্গ, মর্ত্য, নরক, দেবতা ও অমরত্বের সন্ধান। সর্বোপরি এতে মেসোপটেমিয়ার নগর জীবন, বাণিজ্য, ও সাহিত্যের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও উঠে এসেছে। সেইসময় যে লোকজন কল্পনা ও অলৌকিকতাকেই প্রাধান্য দিত বেশি, তা গিলগামেশ পড়লেই আঁচ করা যায়। গিলগামেশ মহাকাব্যের একটি অংশেও মহাপ্লাবনের গল্প রয়েছে, যা আত্রা-হাসিস মহাকাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। গিলগামেশ ছাড়াও মেসোপটেমিয়ার গৌরবগাথার সন্ধান পাওয়া গেছে কিছু ধর্মীয় সাহিত্য, যার মূল উপজীব্য পরলৌকিক চিন্তা-চেতনা। বর্তমান যুগের বিষয়াদিকে উন্নত ধারার ক্ষেত্রে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার যে অবদান রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। মেসোপটেমিয়া মূলত বর্তমান ইরাক এবং এর আশেপাশে সিরিয়া ও তুরস্কের কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। ইউরোপ-আমেরিকা যখন অনেকটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেই সময় মধ্যপ্রাচ্য কতটা আলোকিত ছিল, অতীতের পাতায় চোখ রাখলেই বোঝা যায়। প্রাচীন এই সভ্যতা জনগণের সামনে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একসঙ্গে কাজ করেছে হেরিটেজ সংরক্ষণ তহবিল, ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং অ্যালায়েন্স ফর দ্য প্রোটেকশন অব হেরিটেজ ইন কনফ্লিক্ট এরিয়াস-সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। পুনরুদ্ধার করা হয়েছে মেসোপটেমিয়ার নদীতে চলাচলকারী ঐতিহ্যবাহী নৌকা-সহ বেশকিছু সামগ্রী। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মনে রেখে।