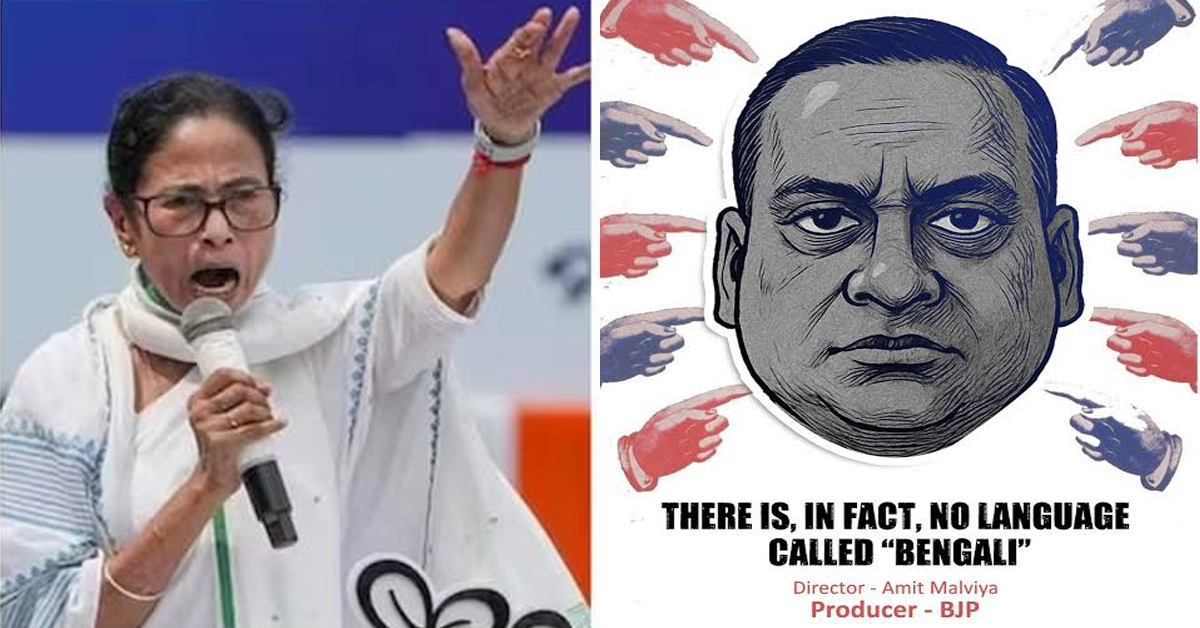

বিজেপি (west bengal- BJP) জানিয়ে দিয়েছে, ‘বাংলা’ নামে কোনও ভাষাই নেই। দিল্লি পুলিশের ‘বাংলাদেশি ভাষা’ মন্তব্যকে ‘মূর্খের মতো’ সমর্থন করল বিজেপি। আইটি সেলের প্রধান তথা দলীয় মুখপাত্র অমিত মালব্য সাফ জানিয়েছেন, দিল্লি পুলিশের ‘বাংলাদেশি ভাষা’ মন্তব্য সঠিক। বাংলা নামক কোনও ভাষাই নেই! বাঙালি নামক জাতি রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশি ভাষা হিসেবে যাকে বলা হয়ে থাকে, সেটি একঝাঁক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভরশীল। উচ্চারণ, ধ্বনি, বাক্যরীতি ইত্যাদি।

দিল্লির লোদি কলোনি থানায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে অভিযোগ দায়ের হয়েছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। তাদের কাছে পাওয়া নথিতে বাংলা ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে। সেটা দেখেই দিল্লি পুলিশ মনে করেছে, এই ভাষা ‘বাংলাদেশি’। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিল্লির দফতরে থানা থেকে চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়েছে, এই ভাষা উদ্ধার করতে অনুবাদক প্রয়োজন। আপনারা একজন অনুবাদক দিন। একদিকে ‘বাংলা বললেই বাংলাদেশি’ ইস্যুতে হেনস্থার রাজনীতি। তার উপর এমন মন্তব্য। এরপর ক্ষোভের বিস্ফোরণ স্বাভাবিক।

অমিত মালব্যের বক্তব্য, আনন্দমঠ বাংলায় লেখা। কিন্তু বন্দে মাতরম সংস্কৃত ভাষায়। আবার, জনগণমন ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা মন্ত্র হিসেবে সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলায় লেখা। অর্থাৎ, অমিত মালব্যের প্রীতি পক্ষপাত সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলার প্রতি। অথচ, স্বামী বিবেকানন্দ ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০০-তে লেখা একটি পত্রে লিখছেন, ‘কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি সংস্কৃত ভাষা রয়েছে তা প্রশ্ন নয়— তোমাকে দেখতে হবে কোন ভাষা জয়ী হচ্ছে। যখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে কলকাতার ভাষা শীঘ্রই সমগ্র বাংলার ভাষা হয়ে উঠবে, তখন যদি লিখিত এবং কথ্য ভাষাকে একই করতে হয়, তাহলে অবশ্যই, যদি কেউ যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়, তাহলে অবশ্যই কলকাতার ভাষাকে তার ভিত্তি করে তুলবে।’ সেই সঙ্গে এটাও জানাচ্ছেন, ‘আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতর সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা ‘লোক-হিতায়’ এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? … স্বাভাবিক ষে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই— তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ’তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক’রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে— যেন সাফ্, ইস্পাৎ, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর— আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল— ঐ এক-চাল— নকল ক’রে অস্বাভাবিক হ’য়ে যাচ্ছে।’

আরও পড়ুন-আজ মুখ্যমন্ত্রীর সফর, হাতি-সতর্কতায় তৈরি ত্রিস্তর নিরাপত্তা বলয়

অর্থাৎ, অমিত মালব্য বাংলার উপভাষাগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন। বিবেকানন্দ কলকাতার বাংলাকে গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন, কিন্তু ‘চট্টগ্রাম হ’তে বৈদ্যনাথ পর্য্যন্ত’ যে উপভাষাগুলো রয়েছে, তাদের অস্তিত্ব নস্যাৎ করে দেননি। এবং একই সঙ্গে অমিত ম্যালব্যের পছন্দের সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা অনুমোদন করেননি।

বিজেপির কেউ কেউ (পড়ুন শমীক ভট্টাচার্য) আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগকে ঢাল করে বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষার তকমা দিতে চাইছে, তাঁদের উদ্দেশ্যে স্বামীজির একটি কথা আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলছেন, ‘দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আস্বে, তা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্ত্তি দেখ্লেই ভক্তি হবে, গহনা পরা মেয়েমাত্রই দেবী ব’লে বোধ হবে, আর বাড়ী ঘর দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগ্ মগ্ ক’র্বে।”

অর্থাৎ, সিলেটের ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রাম, বরিশাল বা ঢাকার ভাষারও মিল নেই, সত্যি। একইভাবে কলকাতায় প্রচলিত কৃষ্ণনাগরিক উচ্চারণের বাংলার থেকে বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার ভাষা আলাদা। কিন্তু এগুলি সবই উপভাষা অথবা ডায়ালেক্ট। সব ক’টি ভাষারই ‘মা’ হল বাংলা।

অনুরূপভাবে, হিন্দিও বিভিন্ন ডায়ালেক্টে পরিপূর্ণ। ভোজপুরি, মৈথিলি, বুন্দেলখন্ডি, পাঞ্চালী, মাগধীর মতো ডায়ালেক্টের সঙ্গে বর্তমানে সরকারিভাবে প্রচলিত হিন্দির ফারাক বিস্তর। তাই বলে কি হিন্দি বলে কোনও ভাষা নেই বলা হবে?

এই আবহে যেটা পরিষ্কার হয়ে গেল, সেটা হল বাংলা ও বাঙালির প্রতি বিজেপির মনোভাব। ব-এ বাংলা, ব-এ বিদ্বেষ, ব-এ বিজেপি (west bengal- BJP)। এক সুতোয় গাঁথা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক, ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা কেবল ধর্ম-বিষয়ক নয়, ভাষাগতও বটে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে ভারতে নির্দিষ্ট কোনও ধর্মের অথবা বিশেষ কোনও ভাষায় পক্ষে বা বিপক্ষে কোনওপ্রকার প্রীতি পক্ষপাত নেই। তা বলে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটির সংবিধানে প্রবেশ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি হিসেবে। লক্ষ্য, ধর্মীয় বা ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র যথাসময়ে যথাবিহিত পদক্ষেপ করতে পারে, সে ব্যবস্থা করা।

এ জন্যই ভারতের যেমন কোনও রাষ্ট্রধর্ম নেই, তেমনই ভারতের কোনও রাষ্ট্রভাষাও নেই। দেশের ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষার্থে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে ২২টি ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতে যেহেতু আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় এককেন্দ্রিকতা বিদ্যমান, অর্থাৎ ভারতবর্ষ নামক দেশটি যেহেতু রাজ্যসমূহের সংঘ (Union) বিশেষ, সেহেতু সংবিধানের ৩৪৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, দেশের সরকারি ভাষা (লক্ষণীয় ‘রাষ্ট্রভাষা’ নয়) হিন্দি এবং দেবনাগরী হরফে লেখা হিন্দি। পাশাপাশি রাজ্যস্তরে রাজ্যগুলি নিজ নিজ রাজ্যের সরকারি ভাষা কী হবে তা ঠিক করতে পারে। সে স্বাধীনতা তাদের আছে। ভারতে যেহেতু সাংস্কৃতিক সংহতি বিদ্যমান এবং কোনও রাজ্যই সেই সংহতি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে পারে না, সেহেতু এই ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান। লক্ষ্য একটাই। স্রেফ ভাষা কিংবা সংস্কৃতির কথা বলে কোনও রাজ্য যাতে ভারতের রাজ্য সংঘ থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।

সংবিধানের ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন-সহ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের নিজ নিজ ভাষা, হরফ কিংবা সংস্কৃতি রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার আছে। এবং ভাষার কারণে কোনওরকম বৈষম্য ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি পায়নি। ২০১১-র জনগণনা অনুসারে, ভারতে ১২১টি ভাষা বর্তমান। ভারতীয়দের মাতৃভাষা ২৭০ প্রকার। প্রায় ৯০.৭১ শতাংশ ভারতীয়ের মাতৃভাষা অষ্টম তফশীলভুক্ত ২২টি ভাষার একটি। ২০১১-র জনগণনার প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে উল্লিখিত ১২১টি ভাষা দু’প্রকার। অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত ২২টি ভাষা যেমন এখানে আছে, তেমনই তফসিল বহির্ভূত ৯৯টি ভাষাও এদেশে বিরাজমান।

কথাগুলো বিজেপি জানলে ও মানলে ভারতের পক্ষে মঙ্গল, বিজেপির পক্ষেও।