প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রাণাধিক প্রিয় শান্তিনিকেতনেই জীবনের অন্তিম শ্বাস ফেলতে। আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন নিজের শ্রাদ্ধ-শান্তির কথাও। ১৯৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে কালিম্পংয়ে গিয়েছিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে, সেখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই, অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। সত্যদ্রষ্টা কবি অজান্তেই যেন বুঝতে পেরেছিলেন এটাই শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর শেষ যাত্রা। আবেগ সংবরণ করতে পারেননি। শেষবারের মতো শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার সময় তাঁর চোখে দেখা গিয়েছিল জল। সামান্য হলেও আশা করেছিলেন, সুস্থ হবেন। আবার ফিরবেন রাঙা মাটির দেশে। অস্ত্রোপচার হয়। তবে কাটাছেঁড়ার ধকল নিতে পারেনি তাঁর আশি বছরের অশক্ত শরীর।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বাইশে শ্রাবণ, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ অগাস্ট, অনন্তলোকে যাত্রা করেন রবীন্দ্রনাথ। বেলা ১২টা ১০ মিনিটে। কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে।

আরও পড়ুন-বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ ও সঙ্ঘের দ্বেষ সমার্থক

অচৈতন্য হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছিটেফোঁটা মৃত্যুভয় ছিল না কবির। কলকাতায় আসার পরেও চিকিৎসক এবং ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলেছেন, রসিকতা করেছেন। শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচনা করেছেন কবিতা। প্রাণবন্ত মানুষটি চোখের সামনে ধীরে ধীরে হয়ে গেলেন নিথর।

রবীন্দ্রনাথের শেষ ইচ্ছাকে বিন্দুমাত্র সম্মান জানানো হয়নি। মহানগর মেতে উঠেছিল স্মারক সংগ্রহের খেলায়। উপড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁর চুল, দাড়ি, নখ। পরিস্থিতি পুরোপুরি চলে গিয়েছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পুত্র রথীন্দ্রনাথ জনসমুদ্র পেরিয়ে পৌঁছতেই পারেননি শ্মশানে। করে উঠতে পারেননি বাবার মুখাগ্নি। প্রসঙ্গত, মা মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পরেও মুখাগ্নি করতে পারেননি রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মুখাগ্নি করেছিলেন ঠাকুর বংশের আরেক সদস্য, সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাতি, সুবীরেন্দ্রনাথ।

সেই মুহূর্তে, কোলাহলমুখর কলকাতা থেকে বহু যোজন দূরে, অবিরাম শ্রাবণধারায় ভিজছিল শান্তিনিকেতন। ছড়িয়ে পড়েছিল অসহনীয় শোক। সবুজ প্রকৃতির বুক থেকে ক্রমাগত জেগে উঠছিল ক্রন্দনরোল।

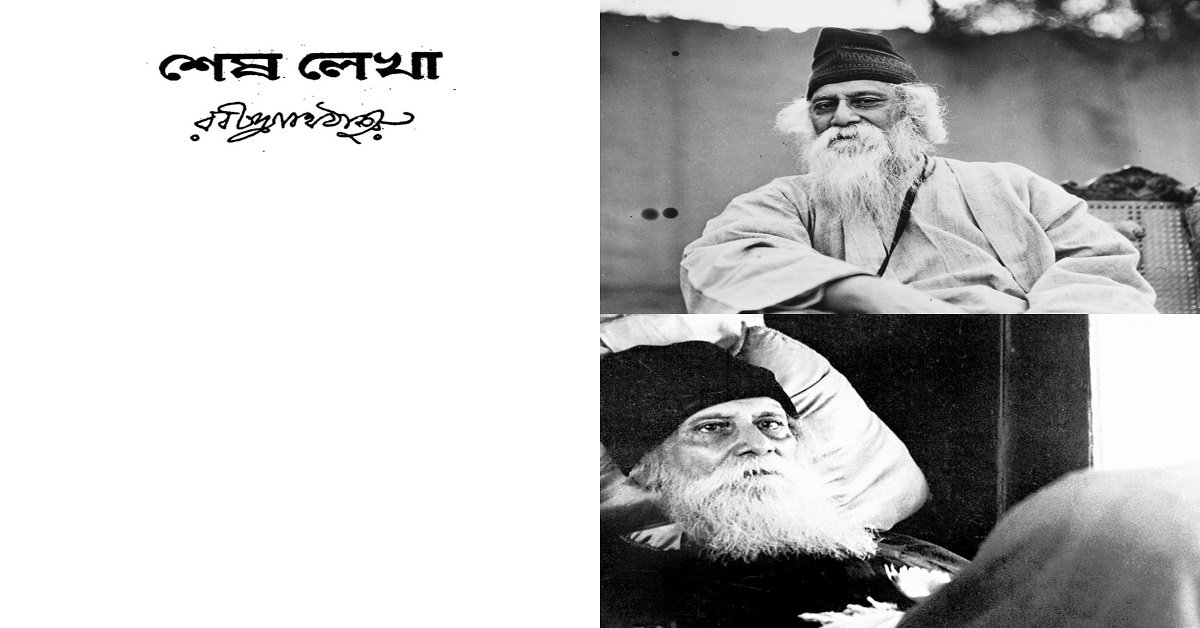

মৃত্যুর পরে, ভাদ্র ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে, প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ ‘শেষ লেখা’। আনুমানিক অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। এটা ছিল তাঁর কাব্য রচনার ‘অন্ত্যপর্ব’-র অন্তর্গত সর্বশেষ সৃষ্টি। এই কাব্যগ্রন্থে রয়েছে মোট ১৫টি কবিতা। কবিতাগুলোয় কবির জীবনের অন্তিম সময়ের চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। বেশির ভাগ কবিতাই কবির মৃত্যুশয্যাকালীন রচনা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-পরবর্তী প্রকাশিত বইটির বিজ্ঞপ্তির শুরুতে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই। শেষ লেখার অধিকাংশ কবিতা গত সাত আট মাসের মধ্যে রচিত। ইহার মধ্যে কয়েকটি তাঁহার হস্তলিখিত, অনেকগুলি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে রচিত। নিকটে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহারাই লিখিয়া লইতেন। পরে তিনি সেগুলো সংশোধন করিয়া মুদ্রণের অনুমতি দিতেন।

মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়ে গেছে বহুবার। একে একে চলে গেছেন মা, নতুন বউঠান, পুত্র, কন্যা, বাবা, দাদা প্রমুখ। তিনি ছিলেন চিরন্তন আলোর প্রতীক। নিরাশা তাঁর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি। তিনি জেনেছেন মৃত্যুই সুন্দর, অবধারিত এবং চিরন্তন। সুতরাং, তা আলিঙ্গনই শ্রেয়।

আরও পড়ুন-কলকাতা থেকে জেলা, রাখি-উৎসবে বাংলা

মৃত্যু যে জীবনে পূর্ণতা আনতে পারে তা তিনি আগেই উপলব্ধি করেছেন। জীবনকে যেমন, মৃত্যুকে তেমনি পরিপূর্ণ রূপে ভোগ করেছেন। সেই কারণেই মেতে উঠতে পেরেছেন নতুন নতুন সৃষ্টিতে।

‘শেষ লেখা’য় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন জীবন-জগৎ ও বেদনাবোধের আর্তি। সবকিছু ছাপিয়ে এই কাব্যের কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর মৃত্যু-দর্শনই। মৃত্যুর ক্ষণ উপস্থিত হলে তাঁর আত্মোপলব্ধি হয়েছে যে, মৃত্যুর চেয়ে তাঁর কবি পুরুষসত্তাই বড়। বিচিত্র ছলনা জালে আকীর্ণ সৃষ্টির পথ। দুঃখের আঁধার রাত্রি, আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা— সবকিছু তিনি যেন অতিক্রম করে আসতে পেরেছেন। অন্তরে অনুভব করেছেন আত্মতৃপ্তি। ভিতরের পরম আমিত্বকে আবিষ্কার করতে পেরে শান্তির অক্ষয় অনির্বাণ লাভ করেছেন। তাই তো রবীন্দ্রনাথের চোখে মৃত্যু হয়ে উঠেছে চিরসুন্দর। শ্যাম সমান।