ধর্ম নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব ছিল তা ভাবা যায়! একদিকে ব্রাহ্ম সমাজ অন্যদিকে হিন্দু সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর হিন্দু সমাজের পক্ষে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তবে এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা ছিল ‘‘কোনও প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম আমার নয়। আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন, আমি পঙ্ক্তিহীন, আমি তোমাদেরই লোক”। সাহিত্য ও কবিতার লড়াই-তো আদি অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। নবজাগরণের যুগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিভাজন ছিল শৈল্পিক উৎকর্ষ। যেমন একপক্ষ ছিল ব্রাহ্ম সমাজের দিকে, তো আরেক পক্ষ ছিল হিন্দু সমাজের দিকে।

তবে রুচিশীল লড়াইয়ের বাইরে কিন্তু কোন ব্যক্তিগত বা ধর্মগত আক্রমণের নজির ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দী মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনান্য শতাব্দীকে একশো গোল দেবে। কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দী-কে অনেকে নবজাগরণের শতাব্দী বলে, আবার অনেকে ধর্মের পুনরুত্থানের সময়কালও বলে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে বয়সে তিন দশক এগিয়ে থাকলেও, দু’জনের সময়কালের ধারা কিন্তু এক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী কিছু উপন্যাস যেমন, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’, ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘মৃণালিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘আনন্দমঠ’, আরও কত কী! কোনও সাহিত্যে সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন, তো কোনও সাহিত্য রোমান্টিসিজমে ভরা, কোনওটা নারী চরিত্রের উপাখ্যান তো কোনওটা জাতীয়তাবাদীর প্রেক্ষাপট। কোথাও কিন্তু ধর্মের কচকচানি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যে বা লেখায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন ঠিকই, তবে তিনি হিন্দু ধর্মের পূজা-উপাসনা, আচার-আচরণের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের কিছু বর্ণনায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের একটি শক্তিশালী চিত্র তুলে ধরেছেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে শান দিতেও ছাড়েনি। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু সমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মকে একটি যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করা।

ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে ও যে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্ভব তা কিন্তু হিন্দু সমাজ দেখিয়েছিল। এই হিন্দু সমাজের আলোচ্য বিষয় ছিল বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথার মতো ব্যাধির সামাজিক সংস্কার। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু ধর্মকে কোনও একটি ধর্ম হিসেবে নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয় হিসেবেও তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু সমাজের ব্যাখ্যার একশো বছর আগে, ১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের লক্ষ্য ছিল হিন্দু ধর্মকে আদর্শ করা। ঊনবিংশ শতকে এই ব্রাহ্ম সমাজ ছিল নবজাগরণ শক্তির ও সংস্কারের উন্মুক্ত পথ। যা চিরাচরিত হিন্দু দেবতাদের পরিবর্তে বিশ্ব সংসারে এক পরম আত্মায় বিশ্বাসী ছিল। ঊনবিংশ শতকে হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে পড়ে, তার সাথে যুক্ত হয় গোঁড়ামি। ব্রাহ্ম সমাজ ছিল একেশ্বরবাদের প্রচারক। যেখানে পাশ্চাত্য ও ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় জ্ঞানের সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক নীতি ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনার ভিত্তির ওপর আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ছিল মূল লক্ষ্য। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এক সর্বজনীন ধর্মের প্রচার করা, যা সাম্প্রদায়িক সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র মানবতার ঐতিহ্যকে অখণ্ড রাখতে পারে। ১৮৩৩ সালে ইংল্যান্ডে রামমোহন রায়ের জীবনাবসান হলে, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করে আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দেয়। তবে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর কেশবচন্দ্র সেনের প্রগতিশীল নেতৃত্বে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৬৬ সালে সমাজ রক্ষণশীলতার প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন একমত না হওয়ার ফলে ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে দু’টুকরো হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ নেতৃত্বাধীন ‘আদি ব্রাহ্ম সমাজ’ ও কেশবচন্দ্র নেতৃত্বাধীন ‘ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ’ নামে পরিচিত লাভ করে। ব্রাহ্ম সমাজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনের খুব কাছে ছিল। সমাজের ন্যায় বিচারের ওপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্রাহ্ম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা একসুরে প্রতিফলিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের ‘আদি ব্রাহ্ম সমাজের’ প্রাণপুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সাহিত্য ও দার্শনিক রচনা সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজের নীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মের দুটি দিক ছিল, প্রথমটা ছিল দৈহিক আর দ্বিতীয়টা ছিল মানবিক। প্রথমটা ছিল শারীরিক প্রয়োজন আর দ্বিতীয়টা ছিল মানবধর্মের জাগরণ। আসলে মানবসত্তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কয়েকটি উপাদানের প্রয়োজন তার মধ্যে ধর্ম অন্যতম।

আসলে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের যে আলো দেখেছেন তা সূর্যের, আর আমরা যে ধর্মের আলো দেখছি তা প্রদীপের। রবীন্দ্রনাথের আলো খুব কম লোকই উপলব্ধি করতে পারে, কারণ সেই আলোর জন্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই, তবে আমাদের আলোর জন্য তেল, তুলো, আগুনের মতো আড়ম্বরের প্রয়োজন। তাই হয়তো এখনও আমাদের ধর্মের সন্ধান করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা কোনও কোটেশনে সীমাবদ্ধ নেই। কোটেশন ছেড়ে যদি রবীন্দ্রনাথের বই পড়া যায় তবে চেতনার বিকাশ হবে, তবেই রবীন্দ্রনাথ চিরকাল প্রাসঙ্গিক হয়ে থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা উপন্যাস’-এ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ব্রাহ্ম ও হিন্দু সমাজের সংঘাত নিয়ে বেশ খানিকটা আলোকপাত করা হয়েছে। ব্রাহ্ম সমাজের অনুরাগী রবীন্দ্রনাথ ‘গোড়া উপন্যাস’-এর প্রথমদিকে ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন ঠিকই, পরে কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁর উপলব্ধি ছিল ধর্মীয় পরিচয় সবচেয়ে বড় বা একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন ধর্মীয় সংকীর্ণতা জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। এর দ্বারা মানব গোষ্ঠীর কখনওই কোনও উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। ‘গোরা উপন্যাস’ তিনি হিন্দুত্ব দিয়ে শুরু করলেও, শেষ করেছিলেন কিন্তু মানবতা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্কৃতিতে ধর্মীয় বিভাজনের যে বিন্দুমাত্র লেশ ছিল না তা কিন্তু স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘হিন্দু সমাজ’, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আদি ব্রাহ্ম সমাজ’ বা কেশবচন্দ্র সেনের ‘ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ’ অথবা পরবর্তী সময়ে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা পরিচালিত ‘সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ’-এর ভাবনা কিন্তু এক ছিল, অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের সংস্কার, কারও ভাষায় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংস্কার, কারও ভাষায় সামাজিক ও শিক্ষাগত সংস্কার।

ঊনবিংশ শতকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে, চিন্তায়, মননে, আধ্যাত্মিকতায় যে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল, তা একবিংশ শতাব্দীতে এসে মেকি হিন্দুত্ববাদে চাপা পড়ে গেলেও ভারতীয় সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা যে পরম্পরায় বয়ে আসছে তা আরও কয়েক প্রজন্ম আয়ত্ত করলেও শেষ হবে না। তাই বলা যেতে পারে ‘‘যে সংস্কৃতি বহুত্ব জানে/

যে সংস্কৃতি বিশ্ব মানবের খোঁজ করে//

সেই সংস্কৃতির অস্তিত্ব আদি ও অনন্তকাল// ধর্মের বেঁড়াজালে তাকে কখনও আটকানো যায়নি, যাবেও না// ধর্মের মাহাত্ম্য মানুষের জীবনের চাবিকাঠি// যা সুখ, দুঃখের অনন্তকালের সহযোগী// এগিয়ে যাবে ধর্ম, কর্মের সহযোগী হয়ে// সেখানেই নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে, সৃষ্টি হবে মনুষ্য ধর্ম”।

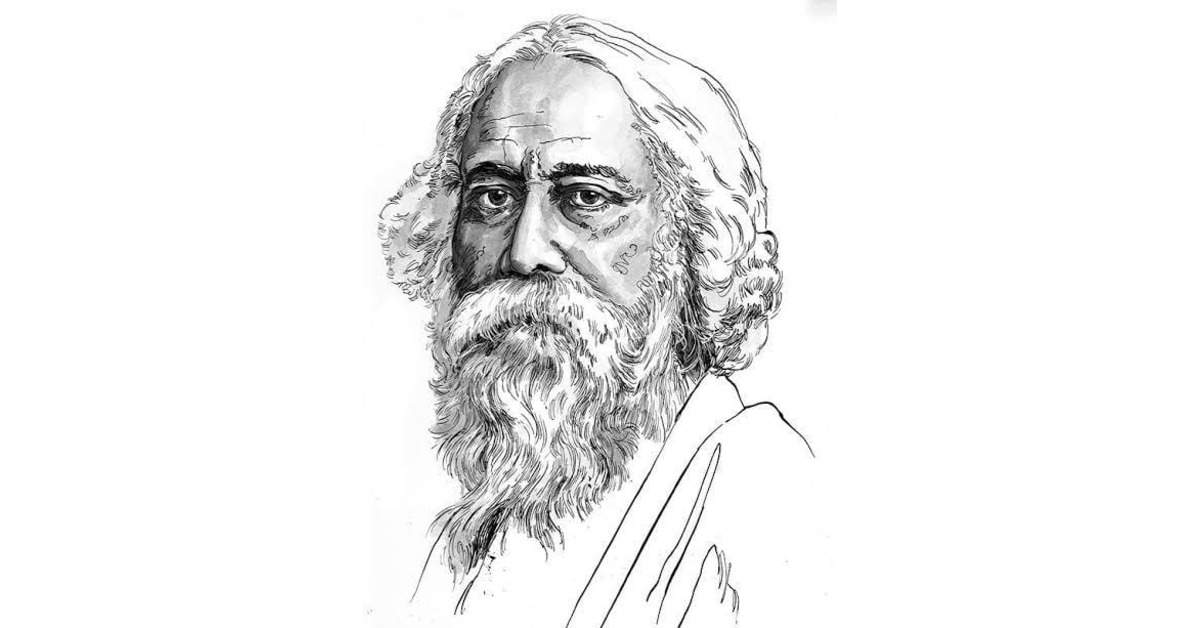

দাঁড়িয়ে আছেন তিনি তাঁর গানের ওপারে

সদ্য চলে গেল তাঁর জন্মজয়ন্তী। কিন্তু তিনি বিগত হন না কোনওদিনই। প্রতিদিনই প্রাসঙ্গিক আমাদের জীবনে। লিখছেন অধ্যাপক ড. রূপক কর্মকার