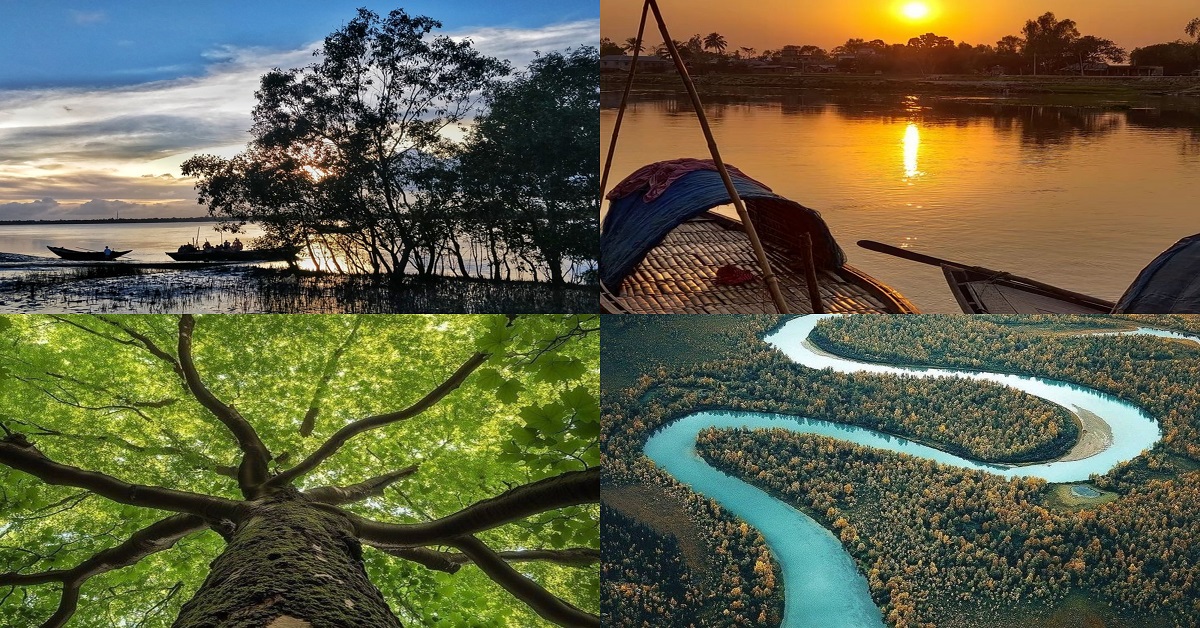

প্রকৃতির ভাষা ও মানুষের জীবন

চিরকালীন বলে আজ আর কিছু নেই— সবই আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাচ্ছে। পাহাড় ক্ষয়ে যাচ্ছে বর্ষার জলে, বাতাসের ঝাপটায়, পাথরের গায়ে জন্মানো এক ফোঁটা শ্যাওলার ধৈর্যে। দাবদাহের দুপুরে, শুকনো ধুলোয় জ্বালা করলেও পাহাড় কিন্তু তখনও দাঁড়িয়ে, একেবারে নীরব। যেন অনেক কথা জমে আছে তার গায়ে— চিরকালীন। যেমন মানুষের মুখ থাকে নীরব, অথচ ভিতরে ভিতরে একেকটা প্রলয় বয়ে যায়— চোখে পড়ে না, কিন্তু তীব্র। অযোধ্যার ঘন জঙ্গলে হেঁটে গেলে— শাল আর মহুয়ার নিচে, কিছু পুরনো লাল পাথর দেখে থমকে যেতে হয়। যেন কেউ হাত দিয়ে ঘষে গেছে। কিন্তু ওসব বৃষ্টি, রোদ্দুর, সময়, আর চুপ করে থাকা ঝড়ের ছাপ। যুগের পর যুগ ধরে ও-পাথরগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেছে, ঠিক যেমন আমরা ক্ষয়ে যাই— ভাঙি, গড়ি, আর গোপনে গড়ে উঠি নতুন কোনও রূপে।

এই পাথরের ক্ষয়কে ভূতত্ত্ব বলে ‘weathering’। আমরা মানুষজনও ‘weather’ করি— তবে ভেতরে ভেতরে। সম্পর্কের ভারে, অভাবের বোঝায়, বেদনার আগুনে, অথবা নৈঃশব্দ্যের ঘন ছায়ায়। তবে কি প্রকৃতি আমাদের জীবনের শিক্ষক? এই নীরব শিখিয়ে দেওয়া, এই মৌন সহ্য, এই আস্তে গঠনের শিক্ষা— আমাদেরও কি সেই পথে হাঁটতে শেখায়? আমরা কি পারি শিখতে— কীভাবে ভাঙতে হয়, তবু না হারিয়ে আরও তৈরি হতে হয়? পারি কি প্রকৃতির মতো স্থির থেকে, ক্ষয়ের মধ্যেও রূপ গড়ে নিতে? এই লেখা সেই প্রশ্নেরই এক খোঁজ। পাহাড়, পাথর, নদী, শ্যাওলা আর নিজের ভেতরের ভূখণ্ডকে নিয়ে। যে-ভূখণ্ডে প্রতিদিন চলতে থাকে নীরব, কিন্তু অমোঘ, এক ‘অন্তর-ক্ষয়’— যা গড়ে তোলে আমাদের আত্মার ভূ-দৃশ্য।

ভূতত্ত্ব ও জীবন— ক্ষয় মানেই গঠন

শালবন ঘেঁষে বিকেলে বান্দোয়ানের লালমাটির পথে যখন বাতাসে ধুলো ওড়ে, সেই ধুলো পাথরের গায়ে লেগে এককালের চিহ্নের মতো বসে যায়। পুরোনো ল্যাটেরাইট চাতালের ধারের পাথরগুলোও কি একসময় নবীন ছিল? তাজা, মসৃণ, নির্ভার?

ভূতত্ত্ব বলে, পাথর যেমন জন্মায়, তেমনি ধীরে ধীরে ক্ষয়ও হয়। সেটাই ‘weathering’— যেখানে পাথরের শরীর বদলায়, ধীরে ধীরে। বৃষ্টি পড়ে, রোদ পড়ে, গাছের শিকড় গেঁথে দেয় চিড় ধরে, বাতাসে খনিজ দ্রবীভূত হয়। কোনও জোরালো ধ্বংস নেই, নেই হঠাৎ ফাটল। কিন্তু দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু, সেই পাথর একদিন বদলে যায়। হয়তো ভেঙে পড়ে, আবার হয়তো নতুন রূপে দাঁড়িয়ে থাকে— জীবনের মতোই।

আমাদের জীবনের ভেতরেও এমন ক্ষয় চলে। বুঝতে পারি না প্রথমে— একটা প্রিয় সম্পর্ক ফুরিয়ে যায়, একটি স্বপ্ন আর ফোটে না, কোনও কথা কাঁটার মতো গেঁথে থাকে অনেককাল। অথচ বাইরে থেকে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি— শান্ত, পাথরের মতো। কেউ দেখে না ভিতরের জমে থাকা শিলাচ্যুতির শব্দ। কিন্তু ঠিক সেইখানে— ক্ষয়ের ভেতরে— আসে রূপান্তর। ধীরে ধীরে তৈরি হয় এক নতুন আমি।

পুরুলিয়ার বা বাঁকুড়ার এই লালপাথরও তো সেইরকম— যে পাথরকে আজ শিশুরা পায়ের ছোঁয়ায় এঁকে দেয় খেলার দাগ, সে একদিন পাহাড় ছিল গম্ভীর, জোরালো। আজ সে গড়িয়ে এসে সমতলে, নরম হয়ে, মানুষের পাশে। কে বলবে, ক্ষয় তাকে ভেঙেছে? সে তো আসলে গঠনই করেছে— এক নতুন ভূখণ্ড, এক নতুন চরিত্র। পাথরের শরীরে যেমন ফাটল থাকে, রেখা থাকে, স্তর থাকে— আমাদের মনেও কি সেইরকম স্তর নেই? প্রতিটি দুঃখ, প্রতিটি অভাব কি রেখে যায় না এক-একটি চিহ্ন? আর সেই চিহ্ন থেকেই কি আমরা পড়তে পারি না, আমরা কে, কতদূর এসেছি, কতখানি বদলেছি?

জীবন আর ভূতত্ত্ব, দুটোই শেখায়— স্থিরতা মানেই শক্তি নয়। কখনও কখনও, জেনে-বুঝে ভাঙতে দেওয়া, ক্ষয়কে স্বীকার করে নেওয়া, সেটাই গঠন। সেটাই সাহস। এই শিখতে পারাই বোধহয় প্রকৃতির কাছে এক প্রাপ্তি।

আরও পড়ুন-মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে ত্রাণ বিলি শুরু করলেন বিধায়ক

গীতার আলোকে কর্ম,ত্যাগ ও ধৈর্য

যখন কোনও নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকি— ধরা যাক তিস্তা বা গঙ্গা— দেখি সে কেবল বইছে। কিছু চাইছে না, কিন্তু থামছেও না। কেবল তার প্রবাহ। সে জানে, তার কাজ কেবল বয়ে যাওয়া, গন্তব্যতে পৌঁছানো তার দায় নয়। ঠিক যেমন গীতাতে ছিল— ‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনঃ’— অধিকার কর্মে, ফলে নয়।

প্রকৃতি আমাদের চুপিচুপি শেখায় নিষ্কাম কর্মের পাঠ। গাছ কখনও বলে না— এই পাতা আমি দিলাম, এই ছায়া আমার অবদান। বৃষ্টি নামে, অথচ দাবি করে না যে সে সবুজ করেছে মাটি। চাঁদ, তারা জ্বলে, অথচ বলে না যে সে রাত্রিকে আলোকিত করেছে। এই যে নির্লিপ্ত কর্ম, এই যে নিঃশব্দ কর্তব্য— এটিই গীতার ভাষায় ‘যোগ’।

‘সমত্বং যোগ উচ্যতে’— যেখানে সুখ ও দুঃখ সমানভাবে গ্রহণ করা যায়, ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে কেবল নিজের কর্তব্য পালন করা যায়, সেখানেই জন্ম নেয় সত্যিকারের ধৈর্য, সেখানেই আত্মা দৃঢ় হয় পাথরের মতো।

ভূতত্ত্ব যেমন বলে, পাহাড় ক্ষয়ে যায়, তবু সে থাকে— উঁচু, নীরব, সহ্যশীল— তেমনই গীতা আমাদের শেখায় স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার কথা।

‘স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা?’— প্রশ্ন করেন অর্জুন। যে মানুষ সুখে উদ্বেল হয় না, দুঃখে ভেঙে পড়ে না, লোভে, মোহে, ক্ষোভে ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যায়— সে-ই ‘স্থিতপ্রজ্ঞ’। পাহাড়ের মতোই, যার ভিতরে ভাঙন চললেও বাইরের রূপ থেকে যায় দৃঢ়।

এই পাঠ কেবল উপদেশ নয়— এ এক আত্মানুসন্ধানের রাস্তা। কেননা প্রকৃতি ও গীতা একসঙ্গে বলছে, আমরা যতই রক্ষা করতে চাই নিজেদের, জীবন ততই এসে ভাঙবে। কিন্তু সেই ভাঙনেই আছে গঠন। ঠিক যেমন বৃষ্টির জল পাথর কাটে— ধীরে, প্রতিদিন, ক্ষয় করে। অথচ সেই ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে নদীখাত, গুহা, উপত্যকা। আমরা চমৎকৃত হই।

তেমনি আমাদের জীবনের ভিতরেও, ক্ষয় মানেই ভেঙে পড়া নয়। ক্ষয় মানেই পুনর্গঠন— যদি আমরা নিঃস্বার্থভাবে জীবনকে গ্রহণ করি, এবং প্রতিদিন কিছুটা করে ত্যাগ করতে পারি— কামনা, অহং, ভয়। এই ধৈর্য, এই ত্যাগ, এই কর্মে নিষ্ঠাই আমাদের সত্যিকার ‘আত্মগঠন’। একটি মানুষ যেমন একটি পাহাড়— বহু বৃষ্টি, বহু বাতাস, বহু সহ্য দরকার, তার নিঃশব্দ রূপ তৈরি করতে।

সীমা, সম্ভাবনা ও আত্মবিকাশ

একদিন দক্ষিণেশ্বরে, বর্ষার এক বিকেলে, গঙ্গার ধারে বসে ছিলেন ঠাকুর। চোখ তাঁর আধবোজা, ঠোঁটে এক অদ্ভুত প্রশান্ত হাসি। চারপাশে জল, বাতাসে গঙ্গার গন্ধ, আর ভিতরে এক গভীর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘যত দুঃখ, তত জ্ঞান।’ শিষ্যেরা চমকে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, জীবন যখন একটানা চলে না, যখন তা গুঁড়িয়ে দেয় আমাদের অহংকার, তখনই ভিতর থেকে জেগে ওঠে এক নির্মল সত্য। যেমন একটি পাহাড় ভেঙে যায় বৃষ্টিতে, অথচ তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে নতুন খনিজ, নতুন জমি, নতুন সম্ভাবনা। তিনি বুঝিয়েছিলেন, দুঃখের ক্ষয়টুকু— যা আমরা এড়াতে চাই— সেটাই আত্মার জেগে ওঠা।

নিজের সীমা জানা মানেই দুর্বলতা নয়— বরং সেটাই প্রকৃত শক্তি। আত্মগঠন আসে দিনের পর দিন একটানা সহ্য করে— যেমন গিরিপথ গড়ে ওঠে জলের ক্ষয়কার্যে, তেমনি আমাদের চরিত্র গঠিত হয় প্রত্যেক প্রতিকূলতায়। একটি গুহা কীভাবে গড়ে ওঠে? ছোট ছোট জলবিন্দু হাজার বছর ধরে পড়ে— একটানা, ধৈর্যের প্রতিমা হয়ে। মানুষও তেমনই— জীবন তাকে ফোঁটা ফোঁটা করে গড়ে তোলে। আর সেই গঠনের ভেতরে লুকিয়ে থাকে আধ্যাত্মিক উত্তরণ।

শ্রী রামকৃষ্ণ বলতেন— ‘অন্তরীক্ষের মতো মন হও— যেখানে সব কিছু আছে, তবু কিছুই আঁকড়ে নেই।’ এই মনই পারে প্রকৃতিকে বুঝতে, সহ্য করতে, ও গ্রহণ করতে। জীবন আমাদের ক্ষয় করে, কিন্তু সেই ক্ষয়ের ভেতরেই আছে নির্মাণের ছন্দ। সীমা আমাদের শেখায় কোথায় দাঁড়াতে হবে, আর সম্ভাবনা বলে দেয়— কোথা থেকে আবার শুরু করতে হবে।

আরও পড়ুন-দশম বর্ষ, রবিতে রেড রোডে দুর্গাপুজো কার্নিভাল

প্রকৃতির কোলে শরীর, মন ও আত্মার সংযোগ

ব্যস্ত শহর থেকে সরে এসে, প্রকৃতি দেখলে মানুষের শরীর, মন হালকা হয়ে যায়। শরীর তখন শুধু শরীর নয়, সে হয়ে ওঠে এক জীবন্ত শ্রবণেন্দ্রিয়— যা দিয়ে পৃথিবীর নিঃশব্দ ভাষা বুঝতে পারে। এটাই বোধহয় embodiment — যেখানে শরীর, মন আর আত্মা আলাদা কিছু নয়, বরং একে অন্যের প্রতিচ্ছায়া। প্রকৃতিকে কেবল দেখা বা ভাবা নয়, বরং ছুঁয়ে দেখা, অনুভব করা, তার ভেতরে নিজেকে খুঁজে নেওয়া।

নদীর ধারের পাথরগুলো যেমন প্রাচীন আত্মার মতো কিছু বলে না, কিন্তু সব বোঝে। দুঃখ বুঝতে পারে, অথচ সে উপদেশ দেয় না। চিন্তা বোঝে, কিন্তু তাতে না হাসে, না কাঁদে। কেবল পাশে থাকে। যেন প্রকৃতির সবথেকে পুরনো রূপ, পাথর, আমাদের নীরব সঙ্গী। আমরা যখন প্রকৃতির কোলে শরীর নিয়ে ঢুকি— নির্বাক, নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব— তখনই সত্যি বোঝা যায়, এই শরীর আসলে কেবল একটি আধার নয়। এটি অনুভবের একটি প্রবাহ, যা দিয়ে আমরা পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হই।

গীতা এখানে আবার এসে পড়ে। যোগ কথাটির অর্থই হল— সংযোগ। ‘যোগঃ কর্মসু কৌশলম্’ — যখন কাজ, চিন্তা ও অনুভব একসঙ্গে জুড়ে যায়, তখনই জীবনে আসে সত্যিকারের সংহতি। এই সংহতি তখন তৈরি হয় প্রকৃতির ভিতর দিয়ে— একটা গাছের গন্ধে,

একটা পাথরের উষ্ণতায়, নদীর ঢেউয়ের ছন্দে। আজকের দিনে আমরা প্রায়শই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি— চিন্তা করি মাথা দিয়ে, কথা বলি মুখ দিয়ে, কাজ করি হাতে। কিন্তু শরীরটা আমাদের ‘বাড়ি’— সেই ‘ঘর’ যেখানে আত্মা বাস করে, আর প্রকৃতি সেই আত্মাকে ডাক দেয়— চুপিচুপি, বাতাসে, ছায়ায়, জলে, শিলায়। এই অনুভবকেই আজকের দিনে বলা হচ্ছে ইকোসোম্যাটিক্স (ecosomatics)— প্রকৃতি ও শরীরের এক অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ, যা আমাদের মানসিক আর আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।

ভূতত্ত্ব থেকে ভূ-দর্শন— জীবনের দৃঢ়তা ও নম্রতা

জীবন বড় অদ্ভুত জিনিস— কখনও চায় তুমি শিলা হও, একেবারে কঠিন, অনড়; আবার কখনও বলে, জলের মতো হও, নম্র, প্রবাহিত। তখন পায়ে হেঁটে চলে যেতে হয় সেইসব পাথুরে ভাঁজগুলোর মধ্যে দিয়ে— যেখানে একদিকে খাড়া পাহাড়ের ধার, আর অন্যদিকে গভীর খাদ। পাহাড় আমাদের শেখায় কীভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আর নদী শেখায় কোথা দিয়ে বয়ে যেতে হয়।

পাহাড়ের খাঁজে দেখা যায় পাথর গলে গেছে জলের চাপে, অথচ তার পাশেই একটা খাড়া চূড়া— যেটা বহু বছরেও বদলায়নি। ঠিক যেন জীবন— একসঙ্গে দৃঢ়তা আর নম্রতা। পাথর শেখায়, নিজেকে ঠিক কেমন করে ধরে রাখতে হয়। ক্ষয় শেখায়, কখন ছেড়ে দিতে হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষাটা জরুরি। আমরা যদি প্রতিদিন সব কিছু সহ্য করি, নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি অপরের প্রত্যাশায়, তাহলে একসময় খাদের ধারে গিয়ে পড়ি। আবার যদি একেবারেই অনমনীয় হয়ে থাকি, নিজের সীমা আঁকড়ে ধরি, তাহলে হারিয়ে ফেলি সম্পর্কের নদী। তাই দরকার সীমারেখা— ঠিক যেমন পাহাড়ে খাড়া প্রান্তর থাকে, যার বাইরে পা দিলেই পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রকৃতি যেমন তার গঠন বজায় রাখতে শিলা বা খাঁজ তৈরি করে, মানুষকেও তাই করতে হয়— মানসিক সীমা তৈরি করতে হয়, স্পষ্ট করে বলতে হয়— ‘এখানে থেমে যাও’, ‘এটা আমার সীমানা’, ‘এইটুকুই পারি আমি।’

শ্রীরামকৃষ্ণের বলা এক গল্প মনে পড়ে— একবার এক পুতুল, নুনের তৈরি, সমুদ্র দেখতে চাইল। সে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রতটে এল। ঢেউ তাকে ডাকল। সে ঢুকল জলে, আরও ভিতরে গেল। জল যত গভীর, সে তত গলে যেতে লাগল। একসময় সে পুরোপুরি মিলিয়ে গেল— আর জানল, সমুদ্র কী। এই গল্প আমাদের শেখায়— আত্মসন্ধান মানেই সম্পূর্ণ সঁপে দেওয়া, কিন্তু সেই সঁপে দেওয়ার আগে জানতে হয়, আমি কে, কতটুকু আমার সীমা। যে নিজেকে চেনে না, তার আত্মসমর্পণ হয় না।

তাই আত্মনম্রতা আসার আগে চাই আত্মদৃঢ়তা। যেমন এক পাথর অনেক সহ্য করেও তার মূলে দৃঢ় থাকে। আবার তেমনই, সেই পাথর একদিন জলের সঙ্গে মিলেও তৈরি করে উপত্যকা, এক নতুন ভূমি। ভূতত্ত্ব এখানে এক দর্শন হয়ে ওঠে— যেখানে প্রতিটি স্তর শেখায় কিছু, প্রতিটি ক্ষয় তৈরি করে নতুন এক পথ। আর সেই পথেই হাঁটতে হাঁটতে একদিন হয়তো খুঁজে পাই নিজেকে— কখনও পাথরের মতো, কখনও জলের মতো, কখনও জলে গলে যাওয়া নুনের-পুতুলের মতো।

প্রকৃতি, মানুষ ও অন্তরীক্ষের মেলবন্ধন

বৃষ্টি হয়ে, এই যে মেঘের ক্ষয়, এ শুধু নিঃশেষ নয়। এ এক নির্মাণ। এক ধৈর্যের কাজ। ঠিক যেমন জীবন আমাদের ধীরে ধীরে গড়ে তোলে— না জানিয়ে, না হঠাৎ করে, বরং ক্ষয়ে, টুপটুপ করে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। ‘Weathering’— অর্থাৎ ক্ষয়— ধ্বংস নয়। তা এক নীরব নির্মাণ। যার পেছনে থাকে প্রকৃতির চিরকালীন ধৈর্য, আর মানুষের নিঃশব্দ সহনশীলতা।

আমরা যদি সত্যি শুনতে শিখি, তাহলে দেখব— প্রকৃতি আসলে আমাদের শিক্ষক। প্রকৃত গুরু। সে আমাদের শেখায় সীমা, সে শেখায় পরিবর্তন, সে শেখায় নীরব লড়াই। গঙ্গার জল যেমন কেটে চলে পাথরের বুক, তেমনি সময় কেটে চলে আমাদের ভেতরে। বাহ্যিক জয় নয়, আত্মিক সহ্যশক্তিই আমাদের সত্যিকার পরিণতি আনে। এই শিক্ষা আসে না তত্ত্ব পড়ে, বক্তৃতা শুনে বা প্রার্থনা করে। এ আসে হাঁটতে হাঁটতে— জঙ্গলের ছায়ায়, নদীর ধারে, পাথরের পাশে বসে। যেখানে গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, জল কেবল বয়ে যায়, আর আমরা শুধু তাকিয়ে থাকি, নিঃশব্দে। সেই নিঃশব্দেই, একদিন, নিজেকে চিনে ফেলা যায়।

তাই, পরের বার যখন প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে হাঁটবে, একটু থেমো, একটা পাথর ছুঁয়ে দেখো, হাওয়াটা গায়ে লাগতে দিও, মাটির গন্ধ নিঃশ্বাসে টেনে নিও— আর মন দিয়ে শুনো। গভীরভাবে। নিজের ভেতরের সেই ধ্বনি। কারণ আমরাও এই পৃথিবীর মতোই— পাহাড়ের মতো দৃঢ়, নদীর মতো নম্র, আর এই অনন্ত অন্তরীক্ষের মতো— নিঃশব্দ, অথচ সীমাহীন।