রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের পত্রিকা ‘শিক্ষাদর্পণ’। বেশকিছু মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। ধ্রুপদি বাংলা বিষয়েও আছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। আলোকপাত করলেন অংশুমান চক্রবর্তী

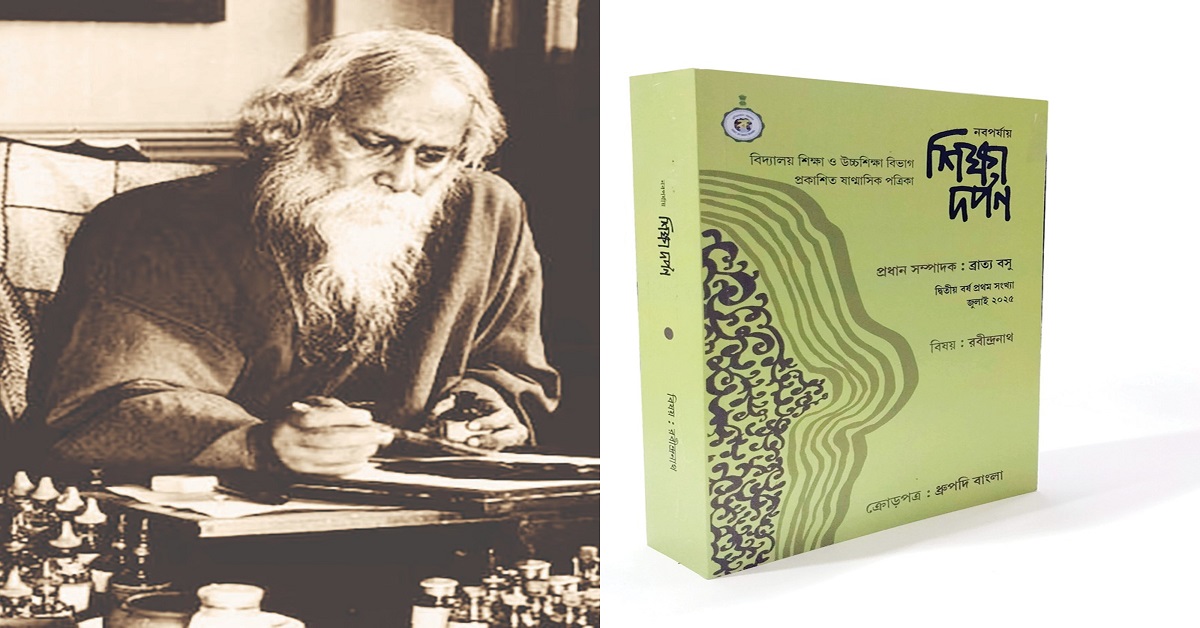

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে জুলাই ২০২৫-এ প্রকাশিত হয়েছে ‘শিক্ষাদর্পণ’ পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা। এবারের বিষয় : রবীন্দ্রনাথ। প্রধান সম্পাদক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি লিখেছেন, ‘বাঙালি ও বাংলার পরিচয়ের সঙ্গে যাঁর নাম অমোঘ আলোর মতো জড়িয়ে আছে, সেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এ সংখ্যার বিষয় ভাবনা। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বলয়ে একদিন যাঁদের যাতায়াত ছিল অনায়াস, তাঁদের কিছু দান সমৃদ্ধ করেছে এ সংখ্যার নান্দীমুখ। তাঁর জীবনের বিচিত্র পথে হেঁটেছেন আজকের লেখক ও গবেষকরা।’

আরও পড়ুন-মোদি-শাহ যেখানে যাবে, সেখানেই জিতবে তৃণমূল, ভাষা আন্দোলনে জয় হিন্দ বাহিনী

এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপর বেশকিছু মূল্যবান রচনা। নলিনীকান্ত গুপ্ত-র প্রবন্ধের শিরোনাম ‘রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা’। তিনি লিখেছেন, ‘আধুনিকতার অবতরণিকা রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই শুরু হইয়াছে। কিন্তু তাহার যে প্রবাহ, যে বন্যা বাঙালীর মনপ্রাণকে চারিদিক হইতে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথ হইতে।’ কোন সময় থেকে জাগ্রত হয়েছে বাঙালির আধুনিকতা? লেখকের মতে, ‘ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু পর্যন্তও বাঙালীর চিত্ত একান্ত বা মুখ্যত ছিল বাঙালীর-ই; তাহার কল্পনা, তাহার অনুভব, তাহার চেতনা, তাহার সঙ্কীর্ণতর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বঙ্কিম-মধুসূদন সেই বৈশিষ্ট্যের, সেই সঙ্কীর্ণতার, সেই বাঙালিত্বের প্রাদেশিকতার দখল ভাঙিয়া দিলেন— তাহার মধ্যে আনিয়া মিশাইলেন দেশান্তরের কল্পনা, চেতনা, রীতিনীতি।’ তারপর বললেন, ‘রবীন্দ্রনাথ এই কাজটাই করিয়াছেন, কিন্তু আরও সূক্ষ্মতর, আরও গভীরতর, আরও ব্যাপকভাবে।’

শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধ ‘ধ্বনি-প্রতিধ্বনি’। তিনি রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতায়, নানা গানে নাটকীয়তার ছবি দেখেছেন। জীবনে বহুবার মৃত্যুশোকে জর্জরিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। চোখের সামনে দেখেছেন দৌহিত্র নীতীন্দ্রের অকালমৃত্যু। কেঁদেছিল তাঁর কলম। জন্ম নিয়েছিল একটি কবিতা। সেটা উদ্ধৃত করে শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন, ‘অতীত-ভবিষ্যতের এক নীরন্ধ্র অন্ধকারের সামনে দাঁড়ানো এক মায়ের দুর্ভাগ্য দেখে বিশ্বকে নিরর্থক আর বিশৃঙ্খল বলেই ভাবলেন রবীন্দ্রনাথ, আজন্মলালিত তাঁর সমস্ত অস্তিবিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে, এই রকমই তখন ভাবতে ইচ্ছা করে।’ আরও কিছু কবিতার উপর গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। সূচনা পর্বের কবিতা যেমন আছে, তেমনই আছে পরিণত বয়সের কবিতা। প্রবন্ধটি এই সংখ্যার সম্পদ।

আরও পড়ুন-বসিরহাটে বিধায়কের উদ্যোগে জব ফেয়ার

বিষ্ণু বসুর প্রবন্ধের শিরোনাম ‘সহজ পাঠ’। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয় ‘সহজ পাঠ’-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সত্তর। কেন লেখা হয়েছিল এই শিশুপাঠ্য বই? শান্তিনিকেতনে পাঠরত বালকদের জন্য? কারণ অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে, ‘সহজ পাঠ-এ প্রতিফলিত জীবনধারা জটিল নয়, সহজ। তবে সহজ হলেও গভীর। কিংবা সহজ বলেই গভীর।’

অভীক মজুমদার ‘মুক্তির সহজ পাঠ’ প্রবন্ধে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের ডাক পেয়ে নন্দলাল বসু কীভাবে সহজ পাঠের ছবিগুলোর মাধ্যমে ধাপে ধাপে এক বিশুদ্ধ বিমূর্ততার সন্ধান করেছেন এবং বিমূর্ত শিল্পের নানা রসদ বই দুটিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের এও মনে হয়েছে, একদিকে কল্পলোকের উন্মোচন ঘটান রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে সাদা-কালো তরঙ্গে কল্পনার উদ্ঘাটন ঘটিয়ে চলেন শিল্পী নন্দলাল।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পাওয়ার পর থেকেই চিনা ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করেন। অনেক কবিলেখক, অনেক ম্যাগাজিন, অনেক লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতার অনুবাদ ছাপা হতে থাকে। জানা যায় সুবোধ সরকারের ‘চিনে রবীন্দ্রনাথকে হেনস্থা করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি’ লেখাটি থেকে।

সুগত বসুর ‘কূল থেকে মোর গানের তরী’, জহর সেন মজুমদারের ‘রবীন্দ্রনাথ ও মানবপ্রকাশের বাঁশি’, অভিরূপ সরকারের ‘রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা ও তার প্রাসঙ্গিকতা’, সুমন গুণের ‘রবীন্দ্রনাথের কবিতা : নিসর্গের মন্দ্র অনুবাদ’, শিবাজীপ্রতিম বসুর ‘রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকট : আশা, আশাভঙ্গ ও নতুন স্বপ্নের এক মনন পরিক্রমা’, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের ‘রবিঠাকুর : মঞ্চদর্শন ও অভিনয় দর্শন’, সুমন মুখোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রনাথ : নাটকে ও চলচ্চিত্রে’ দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের ‘নাট্যশাস্ত্র-এর উপাদান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’, ঋতম মুখোপাধ্যায়ের ‘চিত্রকল্পের রবীন্দ্রনাথ : রৌদ্রছায়া যায় খেলে’, ভাস্কর লেটের ‘লেখক বনাম সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ প্রভৃতি লেখাগুলো সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই সংখ্যার ক্রোড়পত্র ‘ধ্রুপদি বাংলা’। কেন এই বিষয় নির্বাচন? প্রধান সম্পাদক তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, ‘দু-হাজার চব্বিশের অক্টোবরে বাংলা ভাষা ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক বা উপনিবেশ-বিরোধী গবেষণার আশ্চর্য আলো যখন এসে পড়ল বাংলা ভাষা বা বাঙালির সংস্কৃতির প্রাচীন অবয়বে, মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত নথির প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালি জাতি ও তার অস্তিত্বকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হল। বাঙালির জীবনচর্যা— তার সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি গবেষকরা নিষ্কাষণ করেছেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে।’

ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়েছে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা। লিখেছেন সৌগত রায়, উদয়নারায়ণ সিংহ, ভবেশ দাশ, স্বাতী গুহ, অমিতাভ দাস, রজত সান্যাল, সোমনাথ চক্রবর্তী, সায়ক বসু। সবমিলিয়ে ৫৯৬ পৃষ্ঠার অনবদ্য একটি সংখ্যা। সংগ্রহে রাখার মতো। নামাঙ্কনে কৃষ্ণেন্দু চাকী। প্রচ্ছদশিল্পী সৌরীশ মিত্র। দাম ৪০০ টাকা।