রং ছিল চাপা। সেই জন্য শৈশব থেকেই শুনতে হয়েছে কটুকথা। ঠাকুরবাড়ির কেউ কেউ বলতেন ‘চাষা’। এই ধরনের কথায় দুঃখ পেতেন। মুখে কিছু বলতেন না। সেই মানুষটিই একদিন গ্রামবাংলার হিত সাধনের জন্য সত্যি সত্যিই ‘চাষা’ হয়ে ওঠার শিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন বিলেতে। তিনি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মৃণালিনী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর মধ্যে দেখা যেত প্রজ্ঞা, মেধা এবং অভাবনীয় শিল্পভাবনার এক অদ্ভুত মিশেল। দুটি সত্তা ছিল তাঁর মনের। একটি বিজ্ঞানীর, আরেকটি শিল্পীর। বিশ্বভারতী পরিচালনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করতেন। পিতাকে আগলে রাখতেন সব রকমের ঝড়ঝাপটা থেকে। তিনি যেন রবির রথের সারথি।

১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। রথীন্দ্রনাথ হন প্রথম উপাচার্য। একটা সময় পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। যদিও শেষদিকে বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব রচিত হয়েছিল। তিনি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যান দেরাদুন। সে অন্য প্রসঙ্গ।

আরও পড়ুন-উত্তরপ্রদেশে আবারও তাপপ্রবাহের জেরেই কি মৃত্যু ১৩ ভোটকর্মীর?

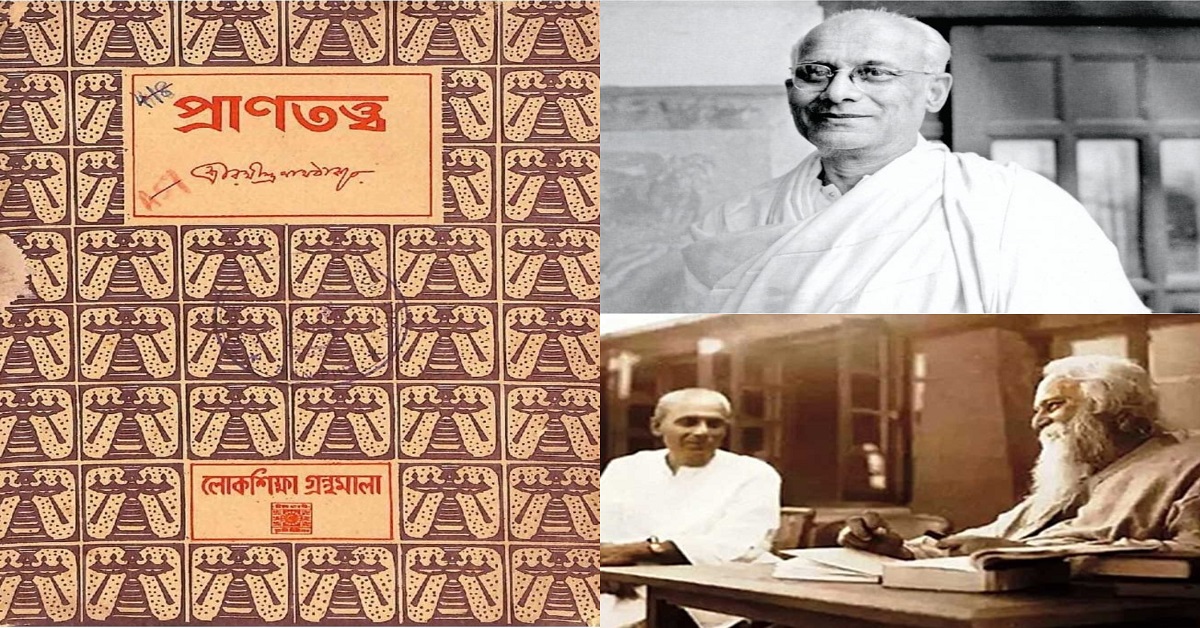

১৯০৬ সাল। স্বদেশি আন্দোলনের উন্মাদনা তখন রীতিমতো তুঙ্গে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ আদরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহপাঠী সন্তোষচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন জাপানে। কিছু দিন পর দুজনে পৌঁছলেন আমেরিকার আর্বানায়, ইলিনয়ের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তাঁরা কৃষিবিজ্ঞানের পাঠ নেন। বিলেতেও কৃষিবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন রথীন্দ্রনাথ। পাঠ শেষে ১৯০৯ সালে দেশে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় জমিদারি দেখাশোনার কাজে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে চলে যান। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চেনান গ্রাম বাংলার পল্লিরূপ, মাঠ, নদী, খেত। রথীন্দ্রনাথের মুখে রবীন্দ্রনাথ কৃষিবিদ্যা, প্রজননশাস্ত্র, অভিব্যক্তিবাদের কথা মন দিয়ে শুনতেন। রথীন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায়, ১৯১০ সালের ওই সময়টাতেই পিতা-পুত্র সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন। তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন পরস্পরের বন্ধু।

শিলাইদহেই শুরু হয়েছিল রথীন্দ্রনাথের বিরাট কর্মযজ্ঞ। কীভাবে? তিনি গড়ে তুলেছিলেন চাষের জমি। মাটি পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার। বিদেশ থেকে আমদানি করেছিলেন গৃহপালিত পশুর খাওয়ার মতো ঘাসের বীজ। বিভিন্ন ধরনের চাষ শেখাতেন স্থানীয় কৃষকদের। প্রস্তুত করেছিলেন কৃষির উপযোগী লাঙল, ফলা, নানা যন্ত্রপাতি। এইভাবেই দেশের কৃষিক্ষেত্রে ঘটান বিপ্লব। পাতিসরের জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে চেয়ে আনেন ট্রাক্টর। অন্য কাউকে দিয়ে নয়, সেই ট্রাক্টর তিনি নিজেই চালাতেন। গোলাপ বাগানও করেছিলেন। এইভাবেই বাস্তবে প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যার। হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত ‘চাষা’। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কোনও এক গুরুজনের বিদ্রুপ পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবনে হয়ে উঠেছিল আশীর্বাদ। একটা সময় ফিরে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেটাও রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাতেই।

আরও পড়ুন-গরমে সুস্থ থাকুন

কবির পুত্র। তাঁর লেখালিখি নিয়ে সাধারণের গভীর কৌতূহল। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সুলেখক। নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। কবিতা লিখতেন। প্রবন্ধও লিখেছেন অজস্র। পাশাপাশি লিখেছেন অন্যান্য রচনাও। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি প্রাঞ্জল বাংলায় অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’ অনুবাদ করেন। তাঁর লেখা দুটি উল্লেখযোগ্য বই ‘প্রাণতত্ত্ব’, এবং ‘অভিব্যক্তি’। ‘প্রাণতত্ত্ব’ বইটি সম্পর্কে রাজশেখর বসু লিখেছেন, ‘বহু বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষার বাহন ও অন্যান্য প্রবন্ধে লোকশিক্ষার উপায় সম্বন্ধে লিখেছিলেন। তিনি স্বয়ং বিশ্বপরিচয় রচনা করে তাঁর সংকল্পিত কার্যের পত্তন করে গেছেন। বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। এই গ্রন্থমালার নবতম গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত প্রাণতত্ত্ব। এইরকম একটি ছোট সরল বই খুব দরকার ছিল। এদেশের বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের ফিজিকস আর কেমিস্ট্রির উপর যত ঝোঁক, বায়োলজির উপর তত নয়। সে-কারণে সাধারণের মধ্যেও জীববিদ্যার জ্ঞানের একান্ত অভাব। প্রাণতত্ত্বের মনোজ্ঞ ভাষ্য পড়লে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে ভ্রম হয়। এই ছোট্ট বইটিতে নানা তথ্য এত সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, অল্পবিদ্যা লোকেরও বুঝতে বাধা হবে না এবং জীববিদ্যার একটা মোটামুটি ধারণা অনায়াসে হতে পারবে।’ এ ছাড়াও রথীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে লিখেছেন ‘অন দি এজেস অফ টাইম’। পিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন ‘পিতৃস্মৃতি’।

এর পাশাপাশি রথীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী হিসেবেও নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। ল্যান্ডস্কেপ-সহ অন্যান্য ছবির পাশাপাশি ফুলের ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। গানের গলাটিও ছিল চমৎকার। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন দক্ষ। দারুণ এসরাজ বাজাতেন। রান্নায় ছিলেন পটু। জ্যাম-জেলি বানাতেন। আচার তৈরি এবং দইপাতার শখ ছিল। চামড়ার উপর নকশা করায় ছিলেন দারুণ পারদর্শী। বলা যায়, এইদেশে চামড়ার উপর শিল্পকলার কান্ডারি ছিলেন তিনি। বলতে হয় বাটিকের কথাও। চর্মশিল্প আর বাটিকশিল্প— এই দুয়ের প্রবর্তক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শান্তিনিকেতনে এইসবের আমদানি তাঁর হাত ধরেই। অসাধারণ দারুশিল্পী ছিলেন। কাঠ খোদাই করে অসামান্য সব শিল্প সৃষ্টি করেছেন। আজ এই দেশে যে স্থানসংকোচনশীল আসবাবপত্র পাওয়া যায়, তারও পথিকৃৎ ছিলেন তিনিই। মৌমাছির চাষ করতেন। গোলাপ, জুঁই, মগরা-সহ নানা রকম ফুলের আতর আর সুগন্ধী পাউডার জাতীয় প্রসাধনী সামগ্রী তৈরি করতেন। তাঁর আতরের নাম ছিল আর্টি পারফিউম। ছিলেন স্থপতিও। শান্তিনিকেতনের অনেক বাড়ির নকশাই তাঁর তৈরি। আশ্রমের ছোট ছোট ছাত্রাবাস, উদয়ন, ছায়ানীড়, মিতালি— সবেতেই ছিল তাঁর ভাবনার ছোঁয়া। শ্রীনিকেতনের উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত চিন্তা করেছেন।

আরও পড়ুন-বিজেপির পতনের বৃত্ত সম্পূর্ণ: ব্রাত্য

তাঁর শিল্পীভাবনার নেপথ্যে ছিল বাল্য ও কৈশোরের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নাটক ও কাব্যচর্চা বান্ধব পরিবেশ, যা তাঁর মধ্যে এক নান্দনিক শিল্পবোধ তৈরি করেছিল। ঠাকুরবাড়িতে প্রথম বিধবাবিবাহ করেছিলেন রথীন্দ্রনাথই। প্রতিমা দেবী হয়ে উঠেছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। মূলত প্রতিমা দেবীর উদ্যোগে ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবন চত্বরে কারুশিল্পকে কেন্দ্র করে বিরাট যজ্ঞ শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালে এই চর্চাকে সরিয়ে নিয়ে যান শ্রীনিকেতন রেল কোম্পানির এক পরিত্যক্ত ঘরে। নাম দেন হল অফ ইন্ডাস্ট্রি। গ্রামীণ শিল্পবিভাগটির দায়িত্ব বর্তায় রথীন্দ্রনাথের কাঁধে। দীর্ঘদিন তিনি ওই দায়িত্ব সামলেছেন। মানুষ স্বনির্ভর হয়েছেন, জীবন জীবিকা সুনিশ্চিত হয়েছে, সার্থক বাণিজ্য-বিপণনের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে শিল্প বিভাগটি।

সবমিলিয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য উৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম। তবে রথীন্দ্রনাথ নিজেকে সেইভাবে মেলে ধরার সুযোগ পাননি। জীবনের বেশিরভাগ সময় চিন্তা করেছেন পিতার কথা। সঙ্গ দিয়েছেন পিতাকে। নানাভাবে স্বপ্ন পূরণ করেছেন পিতার। ফলে নিজেকে নিয়ে ভাবার অবকাশ পাননি খুব বেশি। ১৮৮৮-র ২৭ নভেম্বর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন রথীন্দ্রনাথ। আলোর নিচে অন্ধকার হয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া মানুষটি প্রয়াত হন ১৯৬১-র ৩ জুন। দেরাদুনে। রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে। শিল্প, সাহিত্য, সমাজে তাঁর অসীম অবদানের কথা কোনওদিন ভোলা যাবে না।