মসূয়ার রায়চৌধুরী পরিবারের বিশেষ অবদান রয়েছে বাংলা শিশুসাহিত্যে। এই ধারার সূচনা হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাত ধরেই। সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্র সুকুমার রায়। আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন সুকুমার। অসম্ভব মেধাবী। প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে। দুই বিষয়ে অনার্স-সহ স্নাতক হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনেই ডুব দিয়েছিলেন সাহিত্যচর্চায়। ভারতীয় সাহিত্যে ননসেন্স ছড়া-কবিতার প্রবর্তন করেন। ছড়া-কবিতার পাশাপাশি লিখেছেন গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি।

আরও পড়ুন-দিল্লি-এনসিআরে দূষণ ও ভাইরাসের জোড়াফলায় অসুস্থ ৭৫% পরিবার!

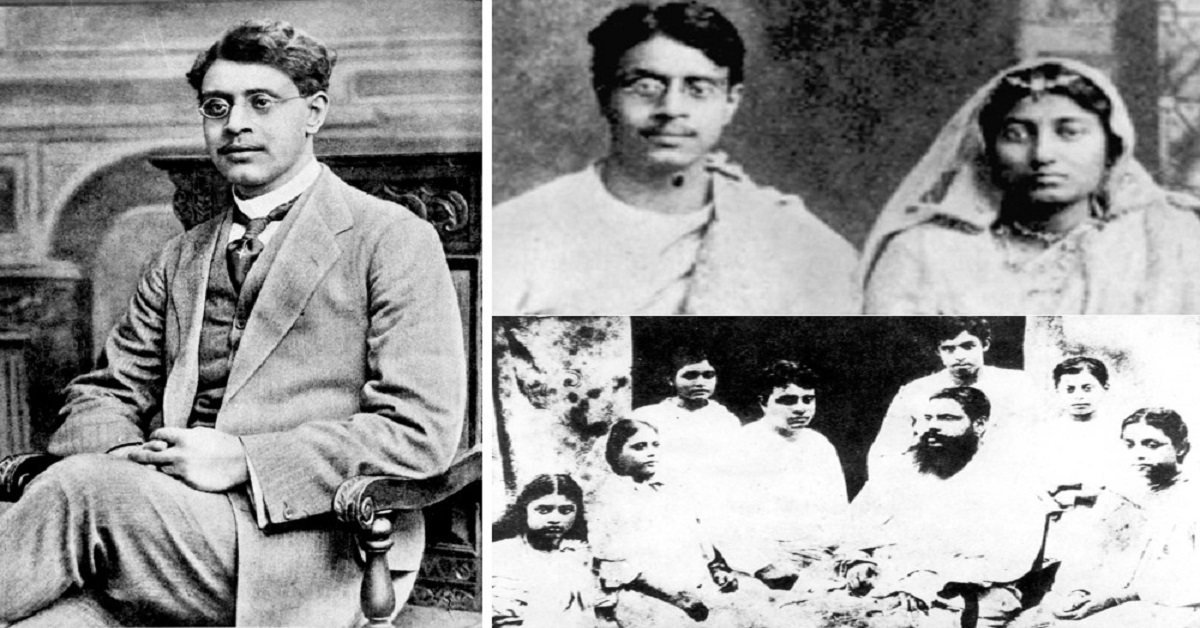

সুকুমারের জন্ম ১৮৮৭-র ৩০ অক্টোবর। কলকাতার এক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ বংশীয় ব্রাহ্ম পরিবারে। তাঁদের আদিনিবাস বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কটিয়াদি উপজেলার মসূয়া গ্রামে। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলা। তাঁর পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল নদিয়া জেলার চাকদহে। সুবিনয় ও সুবিমল তাঁর দুই ভাই। তিন বোন— সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। সাহিত্যানুরাগী পারিবারিক পরিবেশ সুকুমারের সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশে বিশেষ সহায়তা করেছিল। পিতা উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন মূলত শিশুসাহিত্যিক। সেইসঙ্গে বিজ্ঞান লেখক, চিত্রশিল্পী, সুরকার ও শৌখিন জ্যোতির্বিদ। ‘সন্দেশ’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর সূত্রেই রায়চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের।

উপেন্দ্রকিশোর ছাপার ব্লক তৈরির কৌশল নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। মানসম্পন্ন ব্লক তৈরির একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। নাম দেন ‘মেসার্স ইউ. রয় অ্যান্ড সন্স’। পারিবারিক ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুকুমার। তিনি মুদ্রণবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯১১ সালে বিলেতে যান। সেখানে আলোকচিত্র ও মুদ্রণপ্রযুক্তি নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেন এবং কালক্রমে ভারতের অগ্রগামী আলোকচিত্রী ও লিথোগ্রাফার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৩ সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। সুকুমারের বিলেত থেকে ফেরার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু হয় উপেন্দ্রকিশোরের।

পিতা জীবিত থাকাকালীন খুব বেশি লেখালিখি করেননি সুকুমার। পিতার মৃত্যুর পর ‘সন্দেশ’ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। সুকুমারের হাত ধরে শুরু হয় বাংলা শিশুসাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়। আট বছর তিনি ‘সন্দেশ’ ও পারিবারিক ছাপাখানা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ছোট ভাই এই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন। পরিবারের অনেক সদস্যই ‘সন্দেশ’-এ লিখতেন। সম্পাদক থাকাকালীন সুকুমারও লিখেছেন অজস্র রচনা। তাঁর লেখা ছড়া, গল্প ও প্রবন্ধ আজও বাংলা শিশুসাহিত্যে মাইলফলক হয়ে আছে।

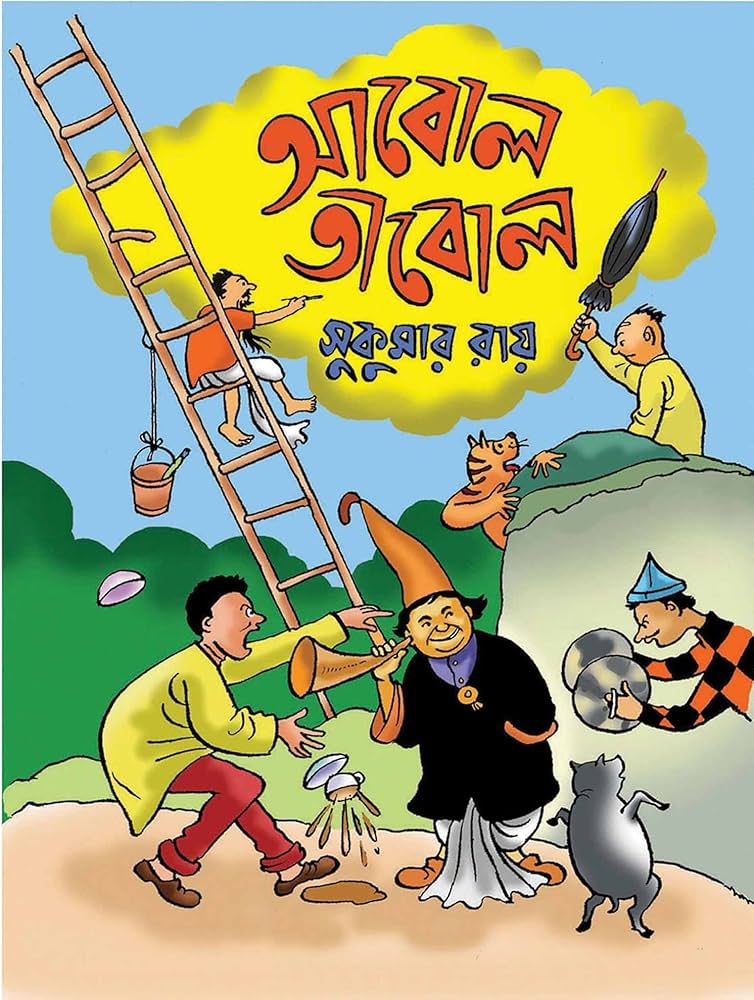

বাংলা সাহিত্যে ননসেন্সের প্রবর্তক সুকুমার। এই ধারায় তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ‘আবোল তাবোল’। ননসেন্সের রসগ্রহণ বাঙালি পাঠক করতে পারবে কিনা, সেই সম্বন্ধে তিনি সংশয়ী ছিলেন। তাই ‘আবোল তাবোল’-এর ভূমিকায় তাঁর কৈফিয়ত ছিল— ‘ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।’

আরও পড়ুন-গঙ্গাসাগর মেলার পর্যালোচনায় সন্তুষ্ট নবনিযুক্ত জেলাশাসক

অনেকেই মনে করেন, তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ছিল এডওয়ার্ড লিয়র, লুই ক্যারলের প্রভাব। যদিও সুকুমার রায়ের একমাত্র পুত্র সত্যজিৎ রায় বলেছেন— ‘সুকুমারের ননসেন্সের অনেকখানি সুকুমারেরই সৃষ্টি।’

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়েই ননসেন্স ক্লাব নামে একটি সংঘ গড়ে তুলেছিলেন সুকুমার। এর মুখপত্র ছিল ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’। পরবর্তীতে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর মানডে ক্লাব নামে একই ধরনের আরেকটি ক্লাব খুলেছিলেন। মানডে ক্লাবের সাপ্তাহিক সমাবেশে সদস্যরা নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। মজার ছড়ার আকারে এই সাপ্তাহিক সভার কয়েকটি আমন্ত্রণপত্র রচনা করেছিলেন সুকুমার। সেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল মূলত উপস্থিতির অনুরোধ এবং বিশেষ সভার ঘোষণা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন সুকুমারেরও বন্ধু। যদিও এই বন্ধুত্বটি ছিল অসমবয়সি। তরুণ বন্ধুটিকে বিশেষ পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। করতেন স্নেহও। সুকুমারের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ইংলান্ডে থাকাকালীন তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাননি। সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কাজ ছাড়াও সুকুমার ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীর এক তরুণ নেতা। তিনি ‘অতীতের কথা’ নামক একটি কাব্য রচনা করেছিলেন, যা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসকে সরল ভাষায় প্রকাশ করে। কাব্যটি একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ওই সময়ের সবথেকে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম। তাঁর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্বের প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন সুকুমার। সুপ্রভা রায় ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী।

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের জীবন। ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর, কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন সুকুমার রায়। সেই সময় এই রোগের কোনও চিকিৎসা ছিল না। মৃত্যুযন্ত্রণা স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর আনন্দময় সত্তাকে। মৃত্যুর দোরগোড়ায় বসেই তিনি লিখেছিলেন— ‘ছুটলে কথা থামায় কে/ আজকে ঠেকায় আমায় কে’।

সত্যিই তাঁকে থামানো যায়নি, ঠেকানোও যায়নি। মৃত্যুর পরও তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। আলোকিত ও আলোচিত হয়েছেন। আজও তিনি চর্চিত, পঠিত। তাঁকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য ভাবাই যায় না।