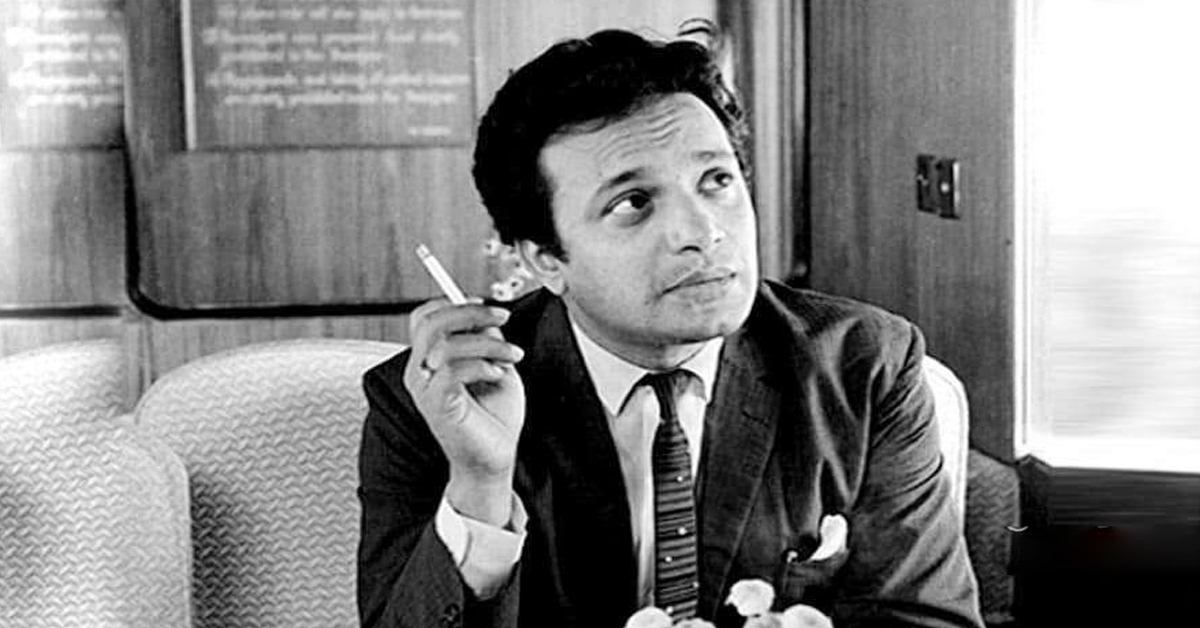

উত্তমকুমারের (Mahanayak Uttam Kumar) জীবন। আদতে এক বাঙালি কেরানির কথা। যে কেরানি হয়ে উঠেছিলেন অভিনেতা। সেখান থেকে একজন তারকা। তারকা পরিণত হয়েছিলেন পরম বিগ্রহে। আর, সেই বিগ্রহ (আইকন) কালান্তরে হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তি। এক কথায়, উত্তম-জীবন মানেই ক্লার্কের লিজেন্ড হওয়ার উপাখ্যান। জীবনের গতানুগতিক চলন ভেঙে এক অভিনেতার মহানায়ক হয়ে ওঠার কথা, মহানায়কের ‘গুরু’ হিসেবে বন্দিত হওয়ার বৃত্তান্ত। এই চলনে আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্য নেই। সুতরাং, ‘বাংলা সাহিত্যে উত্তমকুমার’ দৃশ্যত একটি অবাস্তব প্রস্তাবনা যার বাস্তব বিস্তার এক প্রকার অসম্ভব কর্ম বলে প্রতীয়মাণ হয়। উত্তম-জীবনে করণিকের পদ থেকে কিংবদন্তি মহানায়ক হয়ে ওঠার মধ্যে রোমাঞ্চ-রসায়ণ বহুল পরিমাণে মজুত আছে, কিন্তু তাতে সাহিত্য, বা আরও স্পষ্ট উচ্চারণে বাংলা সাহিত্য, দৃশ্যত অনুপস্থিত।

এবং অন্যত্রও নানাভাবে অবজ্ঞার শিকার।

উত্তম (Mahanayak Uttam Kumar) জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬-এ। ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসন। উত্তম প্রয়াত হন ২৪ জুলাই, ১৯৮০-তে। রাজ্যে তখন বাম জমানা, লালের রাজত্ব। বিদেশিদের শাসনে সুযোগ ছিল না, অবকাশ রচিত হয়নি তখনও। কিন্তু হার্মাদ শাসিত বাংলায় লাল পার্টির বিচিত্র ঔদাসীন্য উত্তমকুমারের মরদেহকেও সরকারি মর্যাদা পেতে দেয়নি। উত্তমের মরদেহ অধম শিল্পীর নশ্বর দেহজ্ঞানে নিরীশ্বরবাদী সিপিএম রবীন্দ্র সদনেও রাখতে দেয়নি। ভিড় ভেঙে পড়বে, আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে, এই অছিলায়।

অথচ তাঁরা কি জানতেন কিংবা আজও জানেন, উত্তম শুধু সংস্কৃতিমান সাহিত্য-প্রেমিক নন, নিজেও সাহিত্যকর্মে হাত লাগিয়েছেন।

আরও পড়ুন-২০ দিন কোমায়, মৃত্যুকে জয় করে নিজের হাতেই প্রতিমা গড়ছেন ধনঞ্জয়

উত্তমকুমার (Mahanayak Uttam Kumar) তখনও মহানায়ক, এমনকী উত্তমও হননি। তখনও তিনি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পাড়ার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন লালমোহন মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসকের পেশায় এসেছিলেন। সেই ডাক্তার লালমোহন স্মৃতিচারণা করতে বসে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন উত্তমের লেখা গান এবং জানিয়েছেন সেই গান গেয়ে বেড়ানোর কথা।

সময়টা ১৯৪৬-৪৭। জীবনানন্দের ভাষায়, তখন দিনের আলোয় চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা, ‘পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রাম লাইনে ফুটপাতে’। মানুষ একদিকে তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ‘সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে সকলের আগে সকলেই তাই’। অন্যদিকে, ‘সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে তবুও কোথাও কোনও আলো নেই বলে ঘুমাতেছে’ একদল মানুষ। যদি কেউ ডাকে তবে তারা ‘রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে’ বলে যাবে কাছে এসে, ‘ইয়াসিন আমি, হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ’। কিংবা ‘রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে বলে যাবে, “গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার, মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির”।’ আসলে ‘জীবনের ইতর শ্রেণির মানুষ… এরা সব, ছেঁড়া জুতো পায়ে বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে’। ‘উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলো’ সেই ছিন্নমস্তার কালে ‘এলোমেলো নিরাশ্রয়… কঙ্কাল’। কলকাতা শহর জুড়ে তখন কেবলই দাঙ্গাচিত্র। কঙ্কাল করোটির স্তূপ কালের হাতে কেবল সংখ্যাধীন। বাংলা ভূখণ্ডে মানুষের সহাবস্থানের যে ঐতিহ্য ছিল তা তখন জাতিতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে দাঙ্গার কালো কিংবা রক্তাক্ত আখ্যান। সৃষ্টির মনের কথা, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, প্রেম নয়, দ্বেষ।

সেই নেতিবোধের প্রতিবেশে রক্তাক্ত উত্তমকুমারের শিল্পীসত্তা অভিনয় নয়, সাহিত্যের হাত ধরেছিল। লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের পরিধিতে তখনও তাঁর অভিষেক ঘটেনি। কিন্তু শিল্পবোধ তো অন্তর্লীন ছিলই। সেই বোধের তাড়নায় বেরিয়ে পড়েছিলেন উত্তমকুমার। নিজেই লিখে ফেলেছিলেন একটা গান। নিজেই সুর দিয়েছিলেন তাতে। আর নিজেই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গাইতেন সেই গান।

‘হিন্দুস্থান মে কেয়া হ্যায় তুমহারা

ও ব্রিটিশ বেচারা

আভি চলা যাও ইংল্যান্ড বাজা কর ব্যাণ্ড।

মন্দির মসজিদ মে পূজা আরতি সে শুনো আজান পুকারতি

দিলকো দিলাও মিল হিন্দু মুসলমান।

সারি হিন্দুস্থান মে আয়ি তুফান

গরিবোঁ কি দুখো কি হোগি আসান।’

কার্লাইল জন স্টার্লিং-এর লেখার মূল্যায়ন করতে বসে লক্ষ্য করেছিলেন, এ-ধরনের জীবন ‘কখনওই সম্মুখ সমরে আহ্বান করতে পারে না লৌকিক মনোযোগ, অথচ তা সর্নিবদ্ধ মিনতি করতে থাকে তাকে এবং সম্ভবত স্পষ্ট পাঠের ফলে দেখা যায় সে পুরস্কৃত হচ্ছে’। উত্তমকুমারের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়ে এই কথাগুলো প্রবলভাবে যথার্থ। কারণ, উত্তমের উল্লিখিত রচনা, যেটি তাঁর পাড়ার বন্ধু উদ্ধার করেছেন, সেটা কোনও দিনই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। অথচ, মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় তাঁর আবেদনের গভীরতার কথা, হালকা চালে সুরে বেঁধে পরিবেশিত উচ্চারণের আড়ালে তাঁর অমেয় গাম্ভীর্যের কথা, সমসময়ে এবং আজকেও, দাঙ্গাদীর্ণ অবকাশে এরকম বোধের তাৎপর্যের কথা।

উত্তমকুমারের সাহিত্যপ্রয়াস এবং উত্তমকুমারকে ঘিরে সাহিত্যপ্রয়াস এখনও সাধারণ্যে একটি লঘু বিষয়মাত্র। এই লঘুত্বের শাপমুক্তি কেন ঘটবে না আজও? আমাদের বামাচারী তাত্ত্বিকেরা কী বলেন? ইতিহাস ভোলাতে চাওয়া গেরুয়া বাবুরাও?