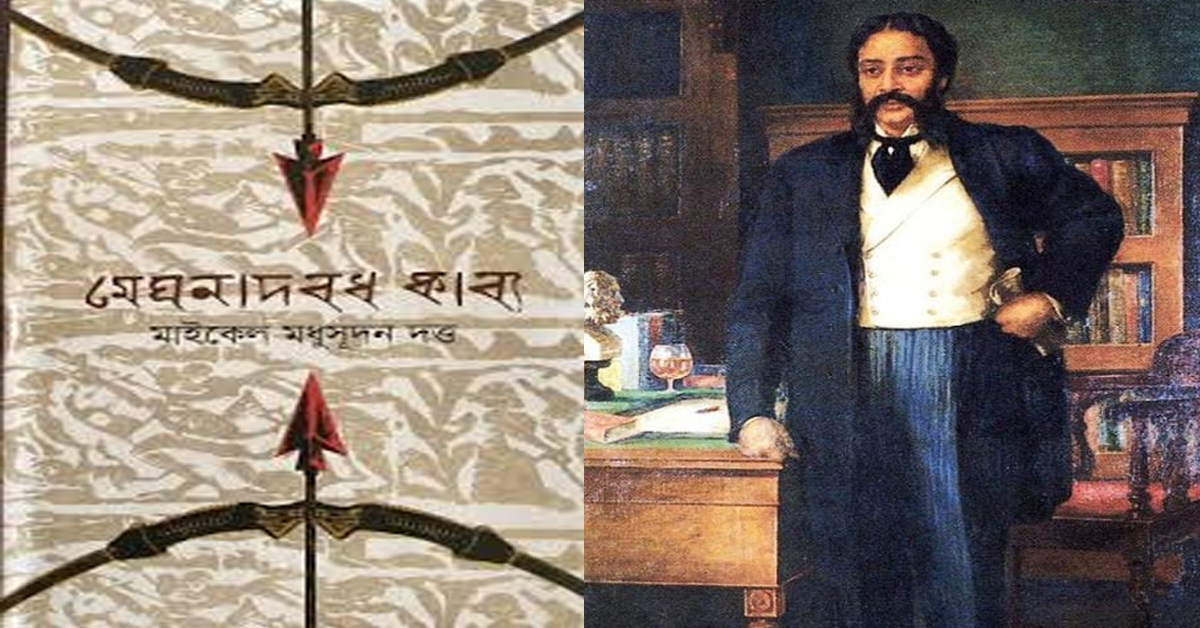

দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ করলেন মধুকবি। তিনি উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি কবি ও প্রথম সার্থক নাট্যকার, বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। একইসঙ্গে বাংলা সনেট আর আধুনিক মহাকাব্যেরও জনক। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করে বিভিন্ন মহলে প্রশংসা পেয়ে ১৮৬১-তে মহাকাব্য ‘রামায়ণ’ অবলম্বনে একই ছন্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (Michael Madhusudan Dutt) রচনা করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।

মোটেই রামচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন না। দু’শো বছর আগে তিনি যখন জন্মেছিলেন তখন এ-বঙ্গে ভাঙা-গড়ার জটিল সময়। সেই আবহেই বাংলা ভাষায় নতুন ছন্দে রচনা করলেন ভিন্নতর রামকথা। সেই রামকথায় বিষ্ণু-অবতার রাম নন, বড় হয়ে উঠলেন ইন্দ্রজিৎ। আম বাঙালি সেই ইস্কুলবেলা থেকে মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’র অংশবিশেষ পড়ে, কিন্তু মধুসূদনের রামকথার ‘রাজনৈতিক’ তাৎপর্য খুব একটা তলিয়ে ভাবে না। ভাবলে মধুসূদনের এই রামকথা একেলে জঙ্গি হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে বাঙালির চিত্ত বৈভবের শাণিত অস্ত্র হতে পারত। আর হিন্দু তালিবানরা মধুসূদনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন।

হিন্দি বলয়ের গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীরা পিতৃতন্ত্রকে কায়েম রাখার জন্য রামচন্দ্রকে ব্যবহার করেন, রামচন্দ্রকেন্দ্রিক সেই বয়ানে রামরথের ঘর্ঘর শব্দ শ্রুত হয়। রাম ‘অপর’পক্ষীয়দের পদানত করবেন আর তাঁর নামে কায়েম হবে সার্বিক রামরাজত্ব— এই হল গেরুয়াবাদীদের স্বপ্ন। তাঁদের এই রামরাজ্যে সীতা নিতান্তই রামের অনুগতা। মেয়েরা পুরুষের জন্য। মধুসূদন (Michael Madhusudan Dutt) সচেতন ভাবেই তাঁর রামকথায় এই দুই ভাবের বিরোধিতা করেছেন।

মধুসূদন-রচিত রামকথা দু’ভাবে হিন্দুত্ববাদীদের চেনা ন্যারেটিভের বিরোধিতা করেছে। এক দিকে লঙ্কার সমৃদ্ধি ও বৈভবের বিবরণ দিচ্ছেন মধুকবি, অন্য দিকে লঙ্কার রমণীদের স্বাধীন মনোভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরছেন। রাবণের লঙ্কা কোনও অর্থেই রামের অযোধ্যার চাইতে দীন-হীন নয় তা বোঝাতে কোনও কার্পণ্য করেননি মধুসূদন। রামকথায় লঙ্কাপুরীর রমণীরা তাই বাস্তবের নিয়ম লঙ্ঘন করেন, ব্যতিক্রমী তাঁরা। নিজেদের মতামত সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন নির্দ্বিধায়। এই মহাকাব্যের প্রথম সর্গেই যুদ্ধ-হত বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদা প্রকাশ্য রাজসভায় রাবণকে বলেন, ‘নিজ কর্ম-ফলে, মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।’

আরও পড়ুন-সংসদে পাশ সংশোধনী কেন মানবে না কেন্দ্র? কড়া প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির

পুরুষ রাবণের সীতাহরণ যে সমর্থনযোগ্য নয়, এই উচিতকথা যেমন রাবণপত্নী বলতে ছাড়েন না, তেমনই ইন্দ্রজিতের মতো বীরস্বামীর গর্বে বলীয়ান প্রমীলাও মধুসূদনের (Michael Madhusudan Dutt) কাব্যে নিজ ভুজবলের প্রতি গভীর ভাবে আস্থাশীল। প্রমীলার স্বাধিকারবোধ নজরকাড়া। লঙ্কাপুরীর নারীদের আত্মমর্যাদাবোধ, ইন্দ্রজিতের বীরত্ব, বিভীষণের যুক্তিবাণ— প্রমাণ করে মধুসূদন কোনও অর্থেই লঙ্কাপুরীকে অযোধ্যার থেকে ন্যূন বলে মনে করতেন না। এখানে দু’-পক্ষের অবস্থান যেন সমান সমান। এ নরদেবতা আর রাক্ষসের লড়াই নয়, সভ্য আর অসভ্য বুনোর লড়াই নয়, দুই সমান গরিমাসম্পন্ন সভ্যতার চিন্তা দর্শনের সংঘাত।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য-এ অন্তর্লীন রাজনীতির বার্তাটুকু ধরতে পারেননি। তাই তিনি ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’-এর তীব্র সমালোচক। তিনি লিখছেন, “আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন তাঁহারা… রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। …মেঘনাদ বধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্য-এর কোন পাত্র আমাদের সুখদুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক হইতে পারেন না।”

এর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থান স্বামী বিবেকানন্দের। তাঁকে প্রচারের থালায় সাজিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দি হিন্দুত্বের তালিবানিপনা করে বেড়ান। সেই বিবেকানন্দ কিন্তু ঠিক বুঝেছিলেন মধু কবির মেসেজটা। মেঘনাদবধ কাব্যর ওজস্বী ভাষা, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের রাজসিকতা স্বামীজির প্রশংসার কারণ। বিবেকানন্দ মনে করেন, “রজোগুণের ভেতর দিয়ে না গেলে উন্নত হবার জো আছে কি?” মধুসূদনের কাব্যে লঙ্কার সভ্যতায় তিনি সেই রজোগুণের প্রকাশ দেখেছিলেন। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিবরণ দিতে গিয়ে বারবার লেখেন সেখানকার মেয়েদের কথা। কর্তৃত্বময়ী, কার্যকারিণী শক্তির অধিকারিণী সেই মেয়েদের সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যের লঙ্কাপুরীর মেয়েদের কোথাও হয়তো মিল পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ রচনার শেষে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তির অন্যায়ের বিরোধিতা করার জন্য এক ভাবে রামায়ণের বিশ্লেষণ করেছিলেন। সেই বিশ্লেষণের মধ্যে উনিশ শতকের স্বভাবসিদ্ধ স্বাদেশিকতার বোধ প্রবল, আর্য-সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিন্তু সেই স্বাদেশিকতাবোধ ও আর্যশ্রদ্ধার সূত্রে তিনি রামকেন্দ্রিক উপনিবেশবাদ প্রচার করেননি। তাঁর জিজ্ঞাসা, “তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? …যেখানে দুর্ব্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ; তাদের জমীতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে।… তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলন্ড, পাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা?” এই উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্যের সঙ্গে রামের পার্থক্য কোথায়? বিবেকানন্দ লেখেন “রামচন্দ্র আর্য্য রাজা, সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়।” মধুসূদনের মতোই বিবেকানন্দও মনে করেন রাবণের সভ্যতা রামের সভ্যতার সমতুল। দুজনেরই মতে, রামায়ণ রামের বুনোবিজয়ের কাহিনি নয়। বিবেকানন্দ রামকথার বিদেশি বিশ্লেষকদের প্রশ্ন করেন, “হতে পারে দু’এক জায়গায় আর্য্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে… রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে, কোথায় পাচ্ছ?” মধুসূদনেও রামকথাতেও পাশ্চাত্যের ‘অসভ্য’ উপনিবেশকর্তার মতো শোকাহত লঙ্কাপুরীর উপর আক্রমণ করেননি রাম, সপ্তদিবানিশি বিষাদ যাপনের মর্যাদা লঙ্কা পেয়েছে। রামের নামে সবার স্বাধিকার হরণ করার রাজনীতি আসলে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা অনুসারে রামের নৈতিকতাবোধের বিরোধী।

কায়স্থ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের নানা ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্ববাদীদের খাওয়া-পরা, আচার-বিচার সংক্রান্ত তঞ্চকতার বিরোধিতা করেছিলেন। তাদেরকে ‘স্বদেশী আহাম্মক’ বলতে দ্বিধা করেননি। সেই কথাটির পুনঃ প্রয়োগের অনুকূল পরিবেশ চারিদিকে এখন।